日本汽车格局即将改变吗? !

据路透社最新消息,日本两大汽车巨头本田和日产正在就合并事宜进行谈判,组建新的控股公司。

根据两家公司目前的市值,如果合并成功,这将是2021年汽车行业最大的交易。

△2024年3月15日,日产和本田首席执行官在日本东京出席联合新闻发布会

有消息称,三菱也可能加入合并,目前日产是三菱第一大股东。

日本三大势力今后可能会合并为两大势力。

更何况,全球第三大汽车集团即将诞生。

名字已经有人选好了,日产+本田,才是名副其实的“日系”车。

日本巨头齐聚取暖

据路透社报道,知情人士透露,日本汽车巨头本田和日产正在讨论合并,并计划成立一家保护伞公司。

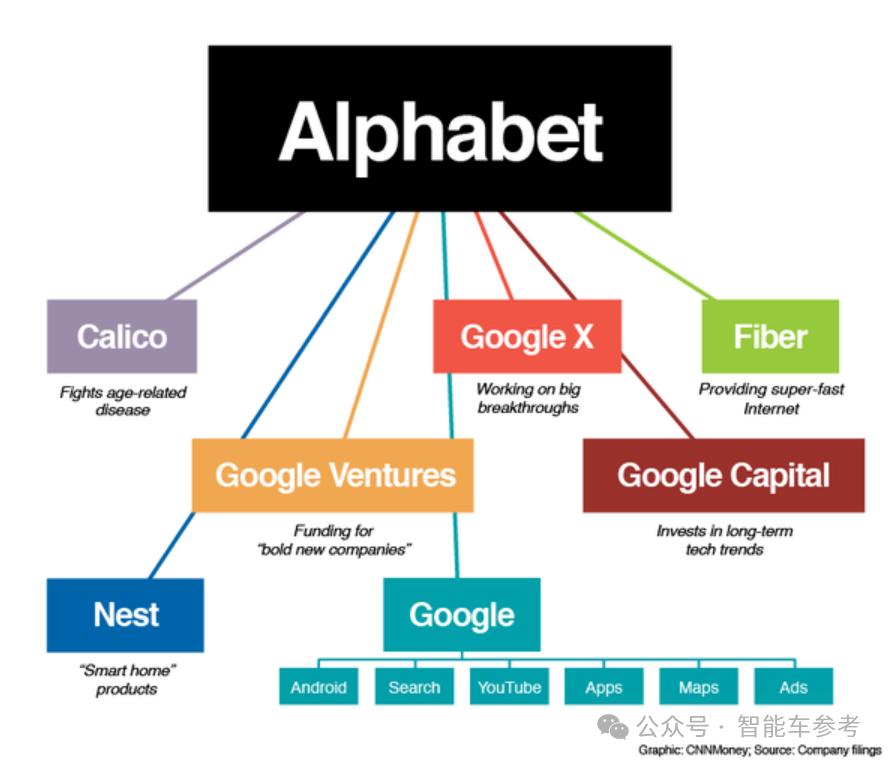

伞式公司是指由具有独立法人资格的公司组成的相互关联的公司集团。

通俗地说,它就像一把“保护伞”,其下分布着许多股份公司。

我们熟悉的Google就是这种“伞”架构。

谷歌原有的子公司和项目被拆分为独立的子公司,与谷歌组成新的集团,即现在的母公司Alphabet,并通过财务控制进行统一管理。

这样看来,本田和日产可能会通过参股的方式合并。

还有消息称,三菱也可能加入合并。日产目前持有三菱24%的股份,是三菱第一大股东。

知情人士称,本田和日产将在近期签署谅解备忘录(MOU),以确定控股公司的持股比例等细节。

截至目前,本田市值为390.6亿美元(约2846亿元人民币),日产市值为93.27亿美元(约680亿元人民币)。

如果合并完成,这将是自2021年FCA与PSA合并组建全球第四大汽车集团Stellantis以来汽车行业最大的交易。

今年3月以来,两大汽车巨头开始“握手言和”,宣布将共同开发新软件和电动汽车技术。

8月,合作更进一步,两者签署谅解备忘录,共同研究下一代软件定义车辆(SDV)平台的基础技术。

就在上个月,雷诺计划出售其所持日产股份。随后有消息透露,日产即将进入“生死存亡”之年,急需寻求新的投资。

日产当时的回应是,不排除本田收购其部分股权的可能性。

现在看来,本田或许无法支撑太多的胃口,抱在一起取暖对双方来说都是更好的选择。

昔日的对手为何握手言和?

本田和日产作为日本第二、第三大汽车制造商,目前日子并不好过。最直观的体现就是汽车交付数量。

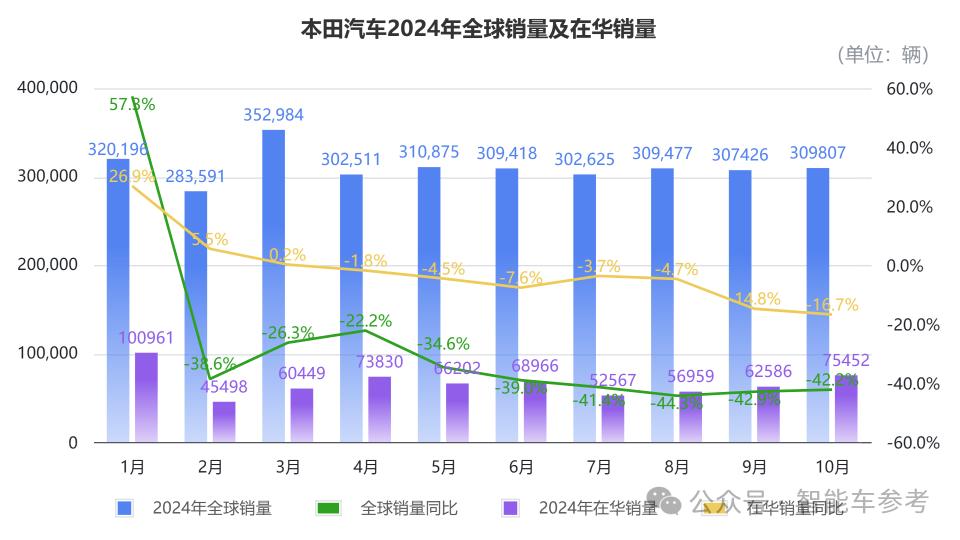

今年1-10月,本田全球销量310.9万辆,同比下降3.26%,连续七个月同比下降,其中9、10月降幅扩大至两位数。

1-10月,本田在华销量66.3万辆,同比下降31%。不仅连续九个月同比下降,还连续四个月同比下降超过40%。

再看日产,1-10月全球交付量为277.7万辆,与去年同期基本持平,但在华销量为55.8万辆,同比下降10%。

而且,日产在中国的月销量增长非常不稳定,这几个月可以说是“忽上忽下”。

销量节节下滑,两家车企的财报都不太好。两家汽车公司计算会计年度的方式不同。我们以今年第三季度的数据为例:

本田营业收入为5.4万亿日元,同比增长8.2%。不过,除了汽车之外,本田的营收来源也占营收的30%以上,主要来自摩托车业务、金融服务业务等。

从盈利来看,业绩并不那么乐观。

7-9月,本田营业利润2579亿日元,同比下降14.6%;税后利润为1125.2亿日元,同比下降58.5%。

相比本田,日产的处境更为危急,可以说已经站在了悬崖边上:

营收方面,日产第三季度营收为3亿日元,同比下降5.1%。

利润更是岌岌可危,营业利润319亿日元,同比下降84.7%,营业利润率降至仅1.1%,同比下降5.5个百分点。

去年同期净利润仍为1907亿日元。本季度由盈转亏,净亏损93亿日元。

在英国《金融时报》的报道中,一位高管在谈话中承认,管理层需要尽快寻找投资者,因为日产目前的现金只能维持12-14个月。

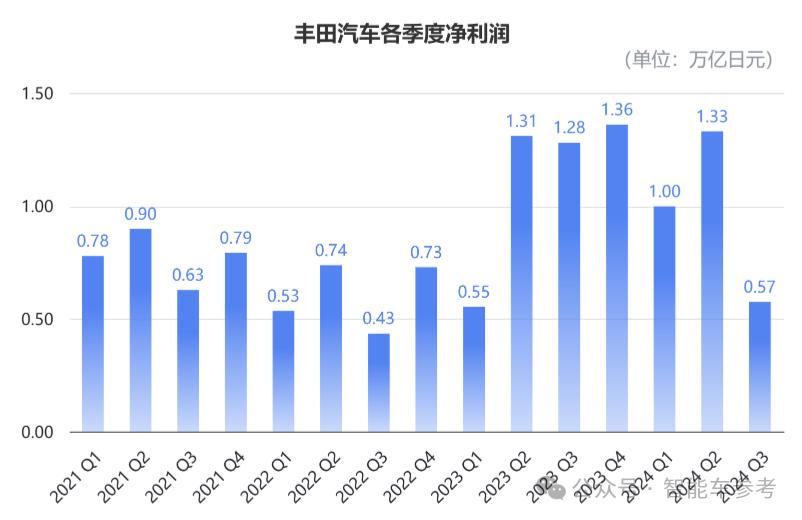

而且,日系车的衰落,就连全球最大的汽车制造商丰田也没有逃过。

从三季度财报来看,归属于母公司的净利润为5737.6亿日元,同样腰斩;营业利润两年来首次下降,下降了20%。

全球销量也连续四个月同比下降。无论是中国市场、日本,还是最大的北美市场,销量全线下滑。

他们都将失败的根源归咎于中国。

也可以说,日系车在中国败得很惨。

日本前三大企业一度占据中国四分之一的份额。现在三个公司的销量加起来还无法单独击败比亚迪。

更不用说三菱、铃木等其他日本车企,干脆从中国撤退,不玩了。

正因为如此,即便是百年车企巨头,也可能不得不寻求兼并,抱团过冬。

值得注意的是,合并后,日产、本田、三菱累计销量将突破800万辆,位居全球第三,全球汽车格局或将因此改变。

也许就叫它“日本车”吧?

还有一件事

据日经中文网报道,本田和日产决定合并,背后是富士康的母公司台湾鸿海精密工业。

鸿海本身主要从事IT产品的代工生产。 2019年,宣布进军纯电动汽车(EV)业务。 10月份,它刚刚推出了三款电动汽车,这些汽车是与裕隆汽车联合生产的。

鸿海电动车业务首席战略官关润曾是日产的三号人物。

据报道,鸿海向管润提出了长期目标,要求他带领公司占领全球电动汽车市场40%的份额。于是,管润把目光投向了老东家日产汽车。

不过,日产和本田对于鸿海的出现似乎有些“排斥”。

日经中文网称,鸿海似乎希望通过投资日产获得日产的电动汽车制造经验和全球销售能力。

但日产意识到这一趋势后,希望避免鸿海参与运营,并私下讨论反收购策略。

本田甚至向日产发出强烈警告,“如果日产和鸿海合作,我们的合作将归零”。

如果最终不能参与日本汽车并购,鸿海可能会继续投资自己的Model B。

本文来自微信公众号,作者:Jessica,36氪经授权发布。

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://mjgaz.cn/fenxiang/273382.html