乔治敦大学的研究团队作出报告:中国在论文数量方面占据优势,同时在引用量上也占据优势,呈现出压倒性态势。并且指出,如果下一代半导体实现商业化,那么美国将无法对其进行管制。

美国研究机构经分析认为,中国在支撑下一代计算机的基础研究方面处于领先态势。同时,有观点表明,若这些研究实现商业化,那么美国为维持其在半导体研究设计和生产领域的优势而施行的“出口管制”或许会失去效用。

3 月 4 日消息,站长之家(ChinaZ.com)获悉:美国乔治敦大学新兴技术观察站(ETO)的研究人员在当地时间 3 日公布了他们针对 2018 年至 2023 年间全球发表的、与半导体研究设计和制造相关论文的分析结果。本次研究涵盖了传统的计算机芯片以及人工智能(AI)优化图形处理单元(GPU)。同时,范围还被扩大到包含新的半导体架构(设计方式)等新技术。并且运用 AI 机器学习算法对研究趋势进行了分析。

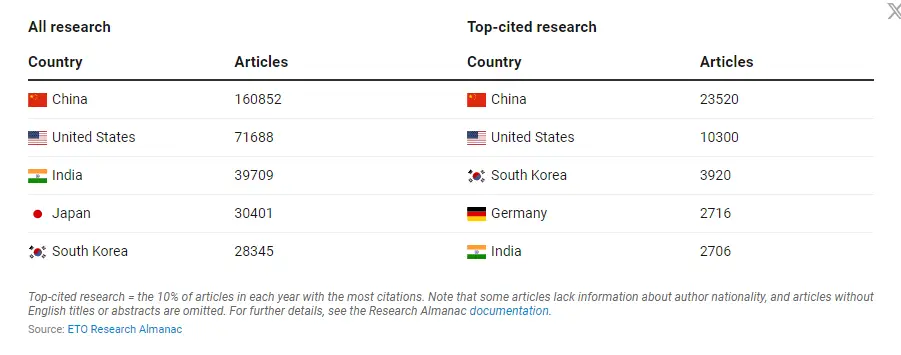

研究结果表明:中国研究人员参与撰写的论文数量达 160852 篇,美国以 71688 篇位居第二,中国的数量是美国的两倍多。印度有 39709 篇,日本有 30401 篇,韩国有 28345 篇,它们依次紧随其后。在 2018 年至 2023 年这段时间里,尤其值得注意的是,中国半导体相关论文的增长率达到了 41%。而印度的增长率为 26%,美国的增长率为 17%,韩国的增长率为 6%,中国的增长率远远高于这些国家。

论文数量是美国的两倍,影响力也占优势

中国在研究影响力方面有优势,不仅体现在论文数量上。在被引用次数位居前 10%的论文中,有 23520 篇是中国研究人员撰写的,这几乎占了总数的一半。美国有 10300 篇,韩国有 3920 篇,德国有 2716 篇,印度有 2706 篇。

在 2018 年到 2023 年这段时间内,开展半导体研究数量最多的前 10 大机构里,有 9 家是中国的研究机构。

乔治敦大学 ETO 的研究人员补充称:本次分析的对象仅为有英文摘要的 472819 篇论文。他们还指出,如果把用中文撰写的论文也纳入其中,那么中国研究人员的比例很可能会更高。

ETO 的首席分析师扎卡里・阿诺德在当天向国际学术期刊《Nature》表达:“鉴于中国的研究正如此积极地展开,最终中国的技术以及制造能力会有很大的提升。”

韩国存在这样的分析,即韩国的半导体技术落后于中国。韩国科技评估规划研究院(KISTEP)在上个月发布了一份报告,这份报告显示,在对 39 名韩国国内专家进行问卷调查后,结果表明韩国的半导体基础技术能力在所有领域都比中国低。

该报告显示,以拥有最高技术领先的国家(100%)作为基准,韩国的高集成、低电阻型内存技术达到 90.9%,高性能、低功耗 AI 半导体技术达到 84.1%,而中国在这两项技术上的评价分别为 94.1%和 88.3%,且韩国的这两项技术评价均低于中国。功率半导体方面,韩国占 67.5%,中国占 79.8%,存在差距;下一代高性能传感技术方面,韩国占 81.3%,中国占 83.9%,也存在差距。

“若中国的研究实现商业化,美国将难以管控”

在此之前,美国以中国利用 AI 进行相关活动为借口。自 2022 年 10 月起,美国限制向中国出口尖端半导体和制造设备。美国称这是因为中国在进行国民监控和军事现代化。然而,这些限制措施能否对压制中国半导体产业的发展起到实质性效果并不确定。因为中国正在摆脱传统的半导体制造技术,正专注于新架构的研究。

中国科学院计算技术研究所的陈云霁教授有一个典型例子。《自然》杂志称:陈教授及其研究团队设计的深度学习计算架构在谷歌学术上的被引用次数超过 1 万次,其中 41%是美国研究人员进行引用的。专家们预测,若中国的新研究实现商业化,半导体产业会很快发展到美国的任何“管制措施”都无法起到作用的程度。

ETO 的研究人员分析得出,类脑计算(神经形态计算)以及光学计算等属于中国半导体研究的核心增长领域。类脑计算是以模仿人类神经细胞(神经元)的方式进行的,这种方式能够提升 AI 的运算效率。而光学计算是通过光或光子来传递信息,而非电子,其速度比传统半导体技术更快,能源效率也更高。这些技术需要与当前半导体制造方式不同的方法。所以,即便美国对特定设备和技术实施出口管制,中国也依旧有可能开辟出一条独特的发展道路。

乔治敦大学的 ETO 分析师雅各布・费尔德戈伊斯说:“中国专注研究的那些技术,大多并不需要美国所垄断的那种传统制造技术。所以,一旦这些技术实现了商业化,美国就无法对其进行管控。”他又接着称:“倘若中国能够成功地将下一代半导体技术实现商业化,那么不但会赶上美国,甚至还有可能超越美国。”

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://mjgaz.cn/fenxiang/274690.html