中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《生成式人工智能应用发展报告(2024)》表明,我国生成式人工智能产品的用户数量达到了 2.49 亿人,在整体人口中所占比例为 17.7%。在用户规模快速增长的背后,潜藏的风险也被进一步放大。这同时启示我们,在人工智能的具体应用方面,要进一步完善相关的法律和法规,推动“人工智能+”行动朝着良好的方向发展。

读娱 | yiqiduyu

综合摘编|小咕咚

近年来,AI 技术正加快进入众多行业。它推动着这些行业进行数智化转型。在这样的背景下,2025 年政府工作报告着重指出:要持续推动“人工智能+”行动,把数字技术和制造优势、市场优势更好地融合在一起,对大模型进行广泛应用的支持,大力促使智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备得以发展。

基于此,两会期间人工智能(AI)相关话题得以展开。此期间所涉及内容有与文娱行业相关联的部分。在此,读娱君摘取了两会上 AI 与文娱行业相关的内容,或许能看出新的行业趋势。

DeepSeek获各方点赞,但不能完全取代艺术行业

当前来看,DeepSeek 是我国在人工智能领域的一个显著成就。开年之后,DeepSeek 开发的人工智能助手在全球范围内引发了一股热潮。这款推理型 AI 聊天机器人从 2025 年初开始发布。之后,它迅速地攀升到了 140 个国家的苹果 App Store 下载排行榜的首位。并且,它在美国的 Android Play Store 中也占据着榜首的位置。

DeepSeek 背靠出圈的热潮,在今年两会成为一大关注点。十四届全国人大三次会议大会发言人娄勤俭表示,DeepSeek 公司所取得的重大进展,意味着一批中国公司在人工智能领域开始崛起。

在文娱领域,DeepSeek 对编剧行业进行了尝试,并且有了初步的见解。第十四届全国政协委员冯远征讲述了他使用 DeepSeek 生成剧本的经历。他说自己曾试着用 DeepSeek 把小说提炼为话剧剧本的提纲,效果十分良好。接着,他继续使用这个工具来生成剧本,虽然剧本的质量很高,但是作品中稍微缺少一些温度。这一番话在业内和业外都引发了广泛的关注。“冯远征说 DeepSeek 写剧本缺乏人的温度”这个话题以及“AI 不可能完全取代艺术行业”这个话题也都获得了热议。

全国人大代表、编剧赵冬苓对 DeepSeek 所写的剧本有类似看法。她觉得 AI 无法超越人类,原因是 AI 体会不到人类的种种复杂感情。其写的剧本很套路化且非常悬浮,无法与优秀编剧所写的剧本相提并论。倘若有一天人真的得依靠 AI 来写剧本以获取娱乐,那么人就会变成 AI 的玩具,这是非常可悲的。

对于 DeepSeek 能否取代编剧这一话题,赵冬苓表明观点。AI 给青年编剧带来了巨大挑战,DeepSeek 的出现或许会让很多青年编剧失去一个容错或探索的空间。真正优秀的编剧不会被埋没,不应试图用 DeepSeek 去取代自己的工作,而要进行真正的艺术探索。

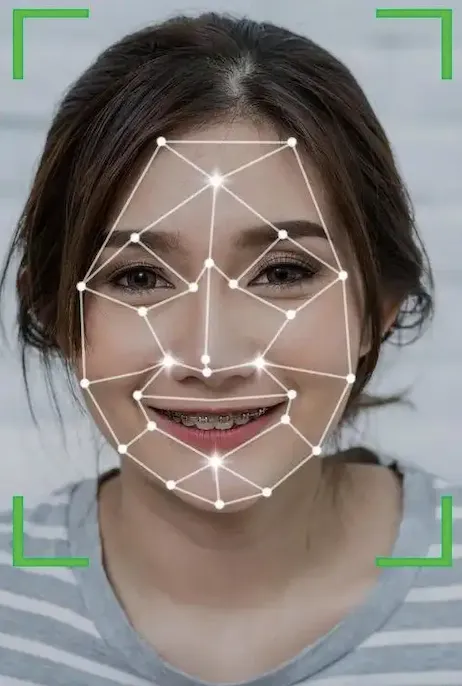

AI换脸、拟声等维度亟需加强监管

人工智能虽不能完全替代艺术工作,然而在文娱领域它仍有可用之处。比如,若演员被界定为劣迹艺人,其参演的剧集能够借助 AI 换脸的方式得以正常播出,这样能避免影视作品被搁置。但不可忽视的是,AI 换脸、拟声、魔改等方面潜在的问题在近些年已显现出来。

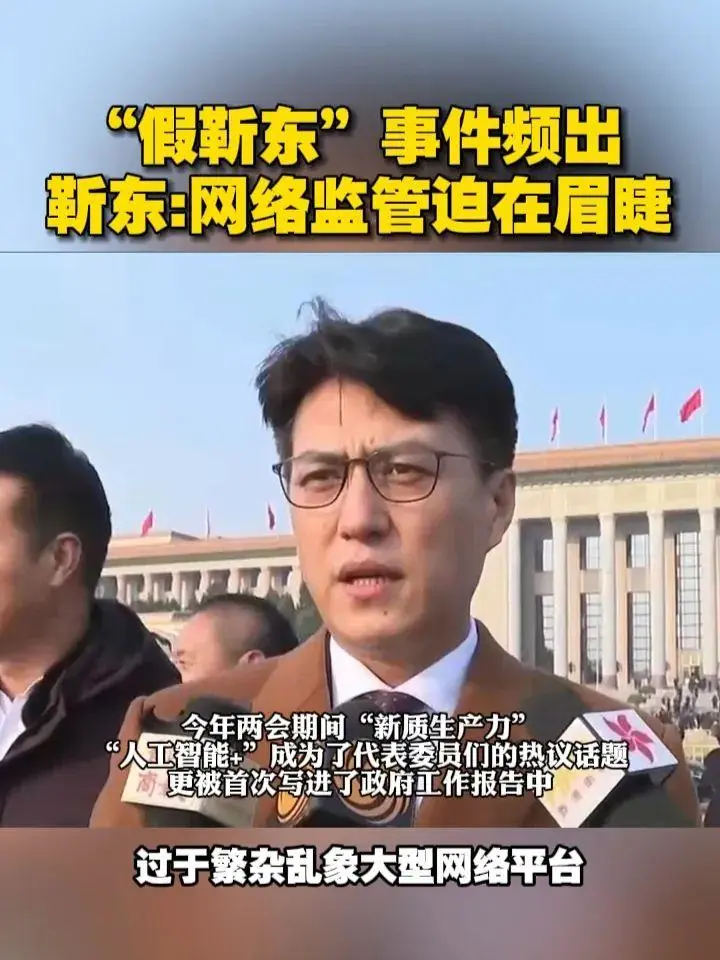

前几年,网络上热议了假“靳东”围猎中老年女性并实施诈骗的事件。当时,靳东工作室针对被冒用身份在某平台开设账号这件事作出了回应,还表示要运用法律途径来追究相关主体的法律责任。在这次政协小组讨论中,全国政协委员靳东再次就 AI 换脸引发的诈骗问题作出了回应。他称,有一些喜欢他影视剧的观众,遭受到了 AI 换脸视频的严重欺骗,这种性质十分恶劣。他期望能够建立更为良好的规则。

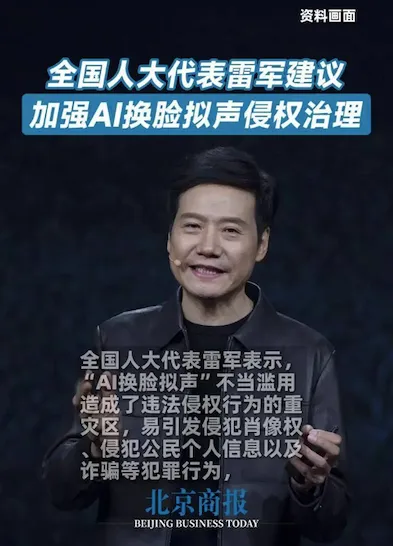

去年短视频中出现了许多“雷军 AI 配音”的恶搞视频,这并非偶然。对此,全国人大代表雷军在接受采访时表示,AI 技术发展后,AI 换脸和 AI 拟声在网上已成为重灾区,他本人也是主要受害者,他呼吁应尽快立法并重点进行整治。

对此AI换脸、拟声方面的问题,今年两会上亦有相关建议。4. 增进国际合作,以实现对人工智能生成合成内容的有效监管。这些建议获得了不少网友的支持。其中,#人大代表建议出台 AI 标识管理制度#这一话题引发了广泛的热议。

此外,在影视行业,AI“魔改”经典影视剧的情况经常发生。2024 年底,广电总局出台了《管理提示(AI 魔改)》。该提示认为,这些视频为了获取流量,毫无边界地亵渎经典 IP,冲击了传统文化认知,与原著的精神内核相违背,并且涉嫌构成侵权行为。要求短视频平台排查清理 AI“魔改”影视剧的短视频,要严格落实生成式人工智能的内容审核要求。

中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《生成式人工智能应用发展报告(2024)》表明,我国生成式人工智能产品的用户数量达到了 2.49 亿人,在整体人口中所占比例为 17.7%。在用户规模快速增长的同时,潜藏的风险也被进一步放大。这启示我们需要在人工智能的具体应用方面,进一步完善相关的法律和法规,以推动“人工智能+”行动朝着良好的方向发展。

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://mjgaz.cn/fenxiang/274811.html