4 月 13 日,人形机器人的半程马拉松将在北京亦庄开始起跑。机器人走上运动赛场,就如同人一样;机器人走进工厂,开启了属于它的“职业生涯”;机器人走上舞台,开启了首秀。公众对人形机器人的发展寄予了更多的期待。与此同时,研究者们正在加大对人形机器人在情感、视觉、触觉等领域的大模型的研发力度,为人形机器人走进家庭、医疗机构等服务场景提供了可能。

让机械臂像人一样“温柔”地传递物体

机器人能够对人类的情感做出正确反馈,并且给足情绪价值,那么人类也许会真正拥有一位新朋友。北京大学计算机学院情感与认知智能机器人实验室的主任是王韬,他是一名研究员,他带领团队成员为具身智能研发情感大模型,从而让机器人对人类情感进行正确反应。

走进实验室,就好像走进了机器人的训练营。这里有着网红机器人“天轶”,也有着在蛇年春晚上表现极为出色的宇树机器人。同时,还有实验室自主研发的机器人算算以及小翅膀等。

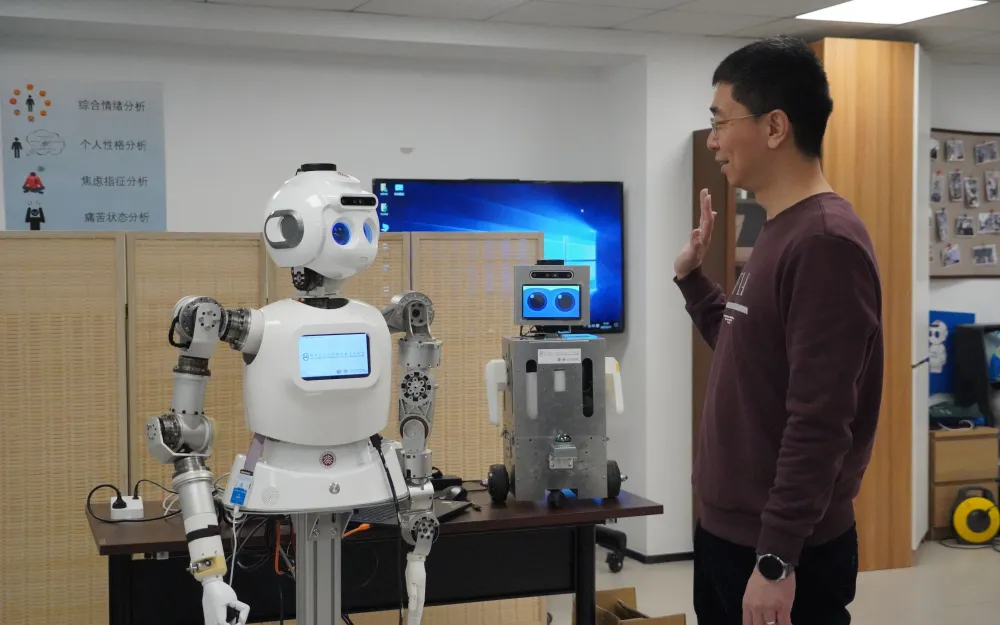

北京大学计算机学院情感与认知智能机器人实验室里,王韬与机器人“算算”进行了交流,而“算算”搭载了具身智能情感大模型。新京报记者王巍进行了拍摄。

王韬在实验室设置了一间交互实验区,目的是更好地训练机器人具备交互能力。这间实验区用绿幕围起来,四周放置着两组布艺沙发、一台咖啡机和一台洗衣机。场地中央有可移动机器人骨架,一条机械臂固定在其上,它就像“演员”一样。记者随意坐在沙发的任意区域,或者站立、蹲下,机械臂都能将咖啡杯“温柔”地递到记者手上。

机械臂的传递动作类似人的动作,它能依据记者的位置递送咖啡杯。王韬称,经过“特训”后,机械臂能够避免出现奇怪的行为和动作。我们期望未来走进家庭的机器人能主动、自然地向人类传递物品,而非像现今很多机器人那样,被动地站在那里等待人类从其手中取走物品。

王韬介绍,交互实验区存在三项实验任务。其一,是机器人与人的非接触式交互,例如人向机器人打招呼,接着看机器人会如何进行回应。其二,是人与机器人通过物体进行交互,就像递杯子这样的情况,要研究机器人在什么情况下能察觉到人需要杯子,以及如何更自然地把杯子交给人;同时还要研究人拿到什么程度时,机器人应该放手。

三是机器人与人存在物理交互。例如,当两个人见面握手时,握手的力度、方向、高度以及手的上下晃动等方面都极为自然,彼此能够真切地感受到对方的真诚。然而在当前阶段,机器人与人的握手显得很“笨拙”,通常是机器人将手伸到固定的高度和位置,然后人再伸手去与之握手,这种握手方式显得生硬,并且机器人的握手力度是固定不变的。

科幻片中,机器人会与人拥抱,还会温暖地拍一拍人的头。然而,现阶段若这样的场景出现在现实生活中,会十分危险。王韬解释道,目前机器人不明白该用多大力度去拥抱人类,拥抱力度过轻会显得刻板、僵硬,力度过大则可能会伤害到人类。正因如此,王韬和他的团队的研究方向是通过多次训练,使机器人与人的交互更有温度和感情。

让机器人摆脱遥控器

“算算”是王韬团队自主研发的机器人,搭载了具身智能情感大模型。它观察细致,在与人聊天时能实时检测人的表情和微表情,还能检测心率变化,识别人的注意力情况,并且能分析人的人格性格特性,从而提供更具针对性的情感互动。

比如,研究人员向算算倾诉工作压力大、心情焦虑,这时算算会认真询问研究人员的工作情况,观察他的各种状态,然后给出暖心回应:“你近期有焦虑情绪是很正常的,这表明身体在提醒你要多关照自己……”王韬表示,要让机器人具备察言观色的能力,就需要以情感和认知技术作为支撑。我们研发情感认知技术或模型,其目的在于让机器人变得更聪明且更有情商,以便能更好地为人服务。机器人最终的使命是服务人,而要达成这一目标,情感和认知技术是不可回避的。

实验室里有来自各种各样机器人厂家提供的遥控器,这些遥控器是机器人“入营”前的标准配置。“入营”训练完毕后,机器人会摆脱遥控器,按照任务需求,能够自主且智能地移动,并且还可以通过“听”或者“看”的方式跟着人走,这些情况都为机器人走进家庭打下了基础。

以“天轶”为例,“天轶”能够听从指令自行移动至指定地点,并且可以进行跟随行动。研究人员拿出印有二维码的小旗,接收到出发指令的“天轶”会注视着小旗前进,同时能够完成躲避障碍物以及转弯等动作。不久之前,研究人员把“天轶”带出了实验室,让它在校园里溜达。王韬介绍说,现在机器人是跟着二维码小旗的。并且他还表示,很快机器人就能够不用再看二维码,而是直接跟着小旗行走了。

“天轶”存在淘气的情形。在记者采访期间,当“天轶”未收到指令且没有标志小旗时,它就自己在实验室里四处走动,并且还避让了其他机器人。看到这样的情况,王韬笑着对同事说:“大家去检查一下原因吧,我们既要清楚如何让机器人摆脱遥控器的控制,也要明白它意外自主运动的原因。”

追问1:具身智能发展面临哪些瓶颈?

人形机器人何时能拥有更接近人类的情感和思维并走进千家万户呢?专家学者针对此问题分享了各自的观点。

上海交通大学力学系的副教授马道林觉得,当下的具身智能行业尚处于初期发展阶段。实验室研究已经具备向工程落地转移的能力,然而却并未将工程落地所面临的全部问题都完备地解决掉。如果用人的成长来和人形机器人的发展作类比,马道林觉得,当下有些人形机器已经能够站起来并且学会走路了,然而有的走起来不太稳,有的还不会奔跑。整体而言,人形机器人就像是一两岁的小孩子。

北京大学计算机学院前沿计算研究中心的助理教授董豪以及研究员董豪认为,具身智能的“大脑”已经达到了中学生甚至大学生的水平。具身智能能够利用海量的互联网数据来对“大脑”进行训练,然而,它的“小脑”训练存在不足,目前仍处于婴儿时期。

日前,北京人形机器人创新中心发布了全球首个通用具身智能平台,名为慧思开物。在当天的发布会上,创新中心的总经理熊友军指出,具身智能行业在发展过程中面临着瓶颈以及受到了制约。

本体性能方面存在第一个瓶颈。目前有些机器人移动能力不佳,速度比较慢,仅适合在平地或有限环境中运行。另外,还有些机器人的可靠性和稳定性比较差。我们时常能看到机器人能够跳舞、表演,然而要让它真正长时间可靠地运行,例如跑马拉松,可能会遭遇关节发热、摔倒等在平时未曾想到的问题,这些都是本体性能不完善的表现。

第二个瓶颈在于具身智能数据的匮乏,特别是高质量的具体数据。第三个瓶颈是机器人的泛化能力比较低。这意味着机器人或者具身智能在单一的环境和任务中能有较好的表现,但要是环境发生了改变,像从商业环境转换为家庭环境或者工业环境,机器人或许就会遇到新的问题。

针对上述问题,北京人形机器人创新中心推出了一系列的解决方案。其中包括发布通用机器人平台——天工,并且对其架构体系进行了多次的升级迭代。在数据稀缺的问题上,创新中心发布了首个具身智能数据集方案,打算建立起在人形机器人领域规模最大、信息最为稠密且最通用的高质量具身智能数据集。

追问2:服务家庭,人形机器人还要具备哪些技能?

目前,有越来越多的人形机器人进入工厂进行工作。多台人形机器人在多个场景中执行多个任务,它们的协同实训正在展开。这将促使工业人形机器人从单机自主的状态向群体智能的方向进化。而当工作场景从工厂转变为家庭时,人形机器人还需要跨越哪些门槛呢?

王韬觉得,当下人形机器人在运动和控制方面能力很出色,最为关键的是要让机器人知晓站在它对面的人在思考什么、有何种需求以及怎样主动且自然地去提供服务,这便是机器人与人的交互能力。当我们面对服务型人形机器人时,通常会期望能如同与人交流般与机器人进行沟通,这就需要机器人具备交互能力,去了解人的想法,从而能更好地服务于人。

马道林觉得,人形机器人在硬件设计这方面还有着很大的可提升空间,同时也存在较大的降低成本的空间。要达成智能控制的目标,就需要在 AI 算法以及训练 AI 模型上持续用力。当下,人形机器人最为基本的技能便是用腿或者轮子来“走路”,这就是它的运动能力。“倘若能够按照我们所期望的那样,让人形机器人具备全面的工作能力,那么它们还需要拥有一双能够既灵巧又精细控制的手。”我认为,手上的作业能力对于具身智能人形机器人的落地至关重要,并且它也是行业发展的终极竞技场。

熊友军称,人形机器人最终应当在国民经济以及国计民生领域发挥重要的战略价值。它需要将手、眼、腿、脑的能力相融合,既能够在危险、有毒、有害或者人不想去的地方体现价值,又需要对人机交互、感知、意图识别、执行规划等各个方面的能力进行升级。

追问3:未来的人形机器人什么样?

多位专家学者表明,具身智能发展得很迅猛。如今的人形机器人正从刚开始不太稳当的状态迈向能够稳定前行的阶段。在人形机器人的“骨骼”变得更加完善,大脑以及小脑也更为完善的同时,研究者们正在同步地给机器人赋予与人一样的身体机能。

未来的人形机器人是何种模样呢?马道林觉得,当下大多数人形机器人还不具备优良的触觉感知以及触觉控制能力。“具身智能需把 AI 与机器人相融合,其关键之处就在于让机器人能够自行感受周边的三维物理世界。”感受三维物理世界包含两大感知模态,分别是视觉和触觉。目前,绝大部分机器人仅仅能够解决“看”这一方面的问题,而对于感受周围的物理世界,它们还处于极为早期的阶段。

马道林致力于具身智能的触觉感知研究。如今,我们已将触觉传感器和触觉感知的研究推进到与人的感知能力相近的程度,并且在个别指标上能够超越人的感知能力。从这个层面来说,我们的触觉研究已经具备让机器人实现应用的条件。

触觉对于走进家庭、医院、养老院的人形机器人而言是非常重要的。举例来讲,当机器人搀扶病人、老人时,如果没有灵敏的触觉,就无法知晓应该使用多大的力度,有可能会因用力过猛而使人受伤。另外,人形机器人给家里的各类电器插电源时,需要依靠触觉来感知细微的变化,不然很容易插不准,进而导致电源损坏。下一步,马道林将会对让机器人能够灵敏地感知温度这一课题进行研究。

在王韬的研究里,机器人拥有了情感大模型,它们变得更加聪慧且善于观察。它们能够充当倾听者,也能成为心理疗愈师;可以依据人的情绪和性格来调整做事风格,使人感受到更多温暖;能够成为全能的家政服务人员;还可以在商业领域充当好助手,在服务行业成为好客服,在安全领域成为好专家。人类有期待,人形机器人研发应从对人服务和交互角度多下功夫。如果不将对人服务和交互纳入机器人训练大模型,那么最终就无法拥有真正的服务机器人。王韬表示。

新京报记者 吴婷婷

编辑 白爽 校对 薛京宁

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://mjgaz.cn/fenxiang/275083.html