极目新闻记者 李万荣

通讯员 高翔 左英

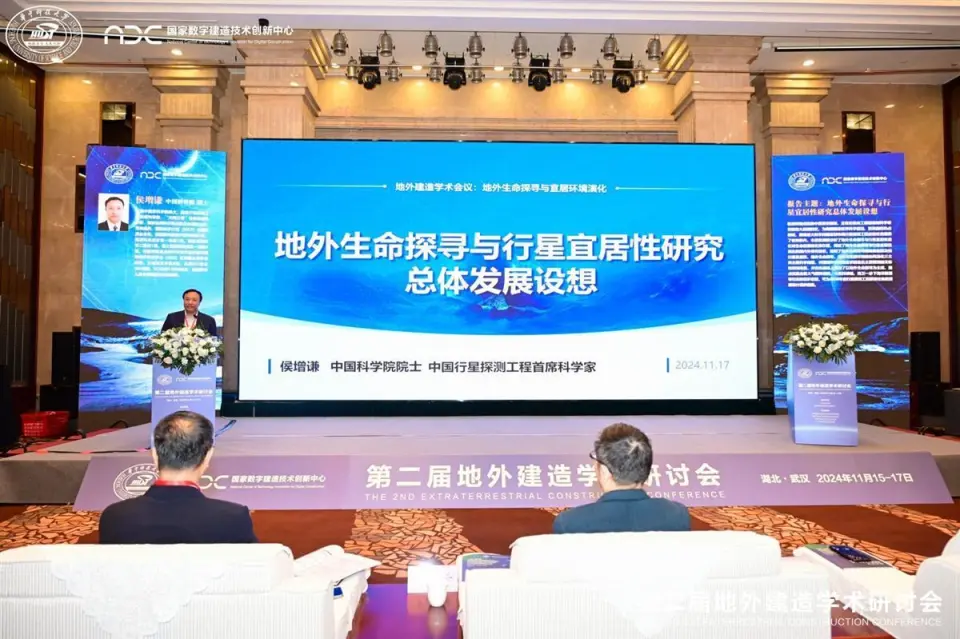

宇宙如此浩瀚。地球上的生命是独一无二的,人类是孤独的吗? 11月17日,第二届地外构造学术研讨会在武汉召开。中国科学院院士、国家行星探测工程首席科学家、“天问三号”任务首席科学家侯增谦出席会议。他以《地外生命探索与行星宜居性演化研究总体发展构想》为题,阐述了地外生命探索与行星宜居性演化研究的国内外研究现状,梳理了相关科学课题和科学成果。并探讨了未来行星探测工程的发展路径,希望为2030年后行星探测工程延续任务的顶层设计提供参考。

侯增谦院士表示,生命起源是国际科学的重大研究前沿,也是行星探测有望取得重大突破的领域。经过多年的蓬勃发展,生命起源研究正处于从量变到质变的关键时刻。对地外生命的探索和对宜居环境演化的研究有望对生命起源做出重大科学发现,更好地了解地球的现状。预测地球的未来。

他介绍,在完成太阳系七大行星探测的基础上,美国将探索地外生命和宜居性列为近年来科学的首要任务。美国火星样本返回任务是美国宇航局的第六个旗舰任务,旨在收集火星上的岩石和尘埃样本并将其带回地球。与此同时,美国还部署了欧洲快船和天王星轨道器和探测器计划。当前,我国高度重视地外生命探测,这是国家空间科学发展规划和相关任务的重要组成部分。侯增谦介绍了中国行星探测工程任务,从天问一号、天问二号、天问三号到天问四号。其中,天问三号将以火星宜居环境演化为主线,以探索生命痕迹为首要科学目标。

侯增谦介绍,寻找地外生命和行星宜居性研究的科学主题围绕行星宜居性、寻找地外生命以及生命与宜居环境的协同演化三个方面。寻找地外生命主要关注是否存在生命、生命痕迹和生命标记,以及如何探索和探测生命信号。侯增谦表示,通过研究微量物质探测方法、发展生命标记探测技术、研制新概念探测器、研制高精度有效载荷设备,将有助于捕获和正确识别地外物体潜在生命信号,为探索提供基础。地球。为外星生命提供技术支持。

侯增谦指出,通过分析比较太阳系天体特征,认为金星、火星和冰卫星比较符合生命探索和宜居的基本特征。基于对金星、火星和冰冷卫星的现有了解,建议从火星陆地、金星大气层和冰冷卫星海洋等不同场景开展生命探索。 “对于火星上是否存在生命,我们还没有做出真正的科学判断。从它的宜居条件和生命发生的环境来看,是有可能的。这就是为什么我们必须进行行星探测,看看到底有没有生命?” ”侯增谦说道。

会上,侯增谦还提出了我国地外生命探索与宜居环境研究的发展路线图:2030年代初期,建议建设基本的行星宜居环境地面模拟装置; 2030年代初期,建议实施金星大气采样返回任务; 2030年代中期后,建议发射首次火星科考站任务; 2030年代后期,建议实施海王星和海卫一探测任务。侯增谦还与与会专家学者分享了对未来行星探测的期望和展望。通过上述探测工作,有望在这些外星物体中找到生命存在的证据,并做出重要的科学发现。

据悉,第二届地外建造学术研讨会由华中科技大学、国家数字建造技术创新中心联合主办,华中科技大学土木与水利工程学院承办。会议设1个主论坛、4个专题论坛。侯增谦院士、王炽院士、杨红院士、丁烈云院士等51位知名专家学者在会议主论坛或分论坛上作专题报告。围绕“地外建筑可持续发展”主题,与会专家学者分享最新研究成果,探讨技术创新,展望未来发展趋势,促进多路径探索、交叉融合、颠覆性技术学术交流关于外星建筑的尖端技术。

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://mjgaz.cn/fenxiang/272078.html