黄仁勋的愤怒:失败必须被公开

——专访《黄仁勋:英伟达之芯》作者斯蒂芬·威特

文/寇德印

黄仁勋是一个怎样的人?英伟达又是一个什么样的企业?

然而,谁都不能忽视它的影响力。

世界正步入 AI 时代。在这个领域当中,人类正展开一场激烈的战斗,而英伟达是这场战斗中仅有的军火供应方。

近日,《黄仁勋:英伟达之芯》的作者斯蒂芬·威特访问了中国。他与科技智库公司创新地图的副总裁赵嵩女士进行了对谈,还一同接受了我的专访。关于黄仁勋为何会成功,以及 AI 是否会威胁人类,这是一些没有确定答案的设问,因为每个人都有自己的理解。无论怎样,因为威特是黄仁勋传记的作者,所以他的思考和判断都值得我们去聆听。

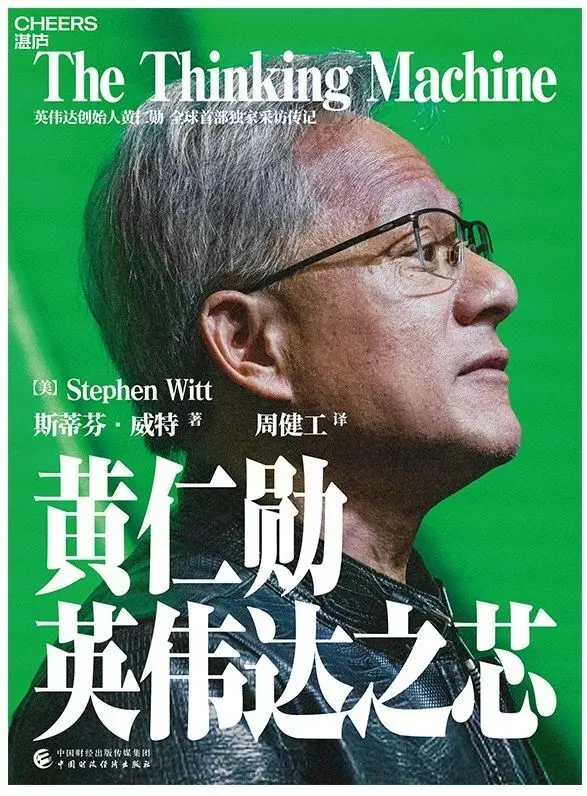

《黄仁勋:英伟达之芯》

(美)斯蒂芬·威特/著

周健工/译

湛庐文化·中国财政经济出版社

2024年12月

黄仁勋的愤怒

威特是媒体人,他在《纽约客》杂志开设专栏,专门连载黄仁勋与英伟达的故事。以黄仁勋为核心,他对大约两百人进行了专访,这些人包括黄仁勋的朋友以及同事等。

黄仁勋本人多次接受了他的专访。对此,英伟达的公关团队也感到诧异。他们从未见过黄仁勋对记者做出如此积极且热情的回应。

威特解释说,自己在第一次采访中,就问了与别人不一样的问题。

黄仁勋未成名时曾出过一次严重车祸。那时他 21 岁,在圣诞派对痛饮后,开车载着未婚妻在山路上开了一夜。黎明时,车辆碾过透明黑冰,车轮空转,车体失控,冲出公路并不断翻滚。

那次车祸给黄仁勋留下了深刻的印象。他当时浑身是血,经过专业人员的抢救才得以从车内脱身。然而,令人遗憾的是,以往采访过他的那些人,几乎都没有注意到这个细节,只有威特提出了这个问题。

黄仁勋喜爱与认真的人进行对话。他讨厌浪费时间,也不喜欢回答愚蠢的问题。在那个特定的时刻,他察觉到了眼前这位记者的细致以及勤奋之处,正因如此,他愿意拨出更多的时间来与之对话。

但是有些问题是必须要问的。黄仁勋对此曾反复进行申说,然而即便如此,这个问题还是显得有些“愚蠢”,那就是“AI 到底会不会威胁人类?”

在最后一次采访里,威特提出了上述疑问。他努力让提问显得含蓄,通过用科幻小说家阿瑟·克拉克的作品来设问。然而,这就如同一根导火索一般,迅速将黄仁勋给引爆了。

他近乎在嘶吼,连续狂喷了二十多分钟。他认为眼前的这位记者或许找错了采访对象,说道:“你现在就好像在采访埃隆·马斯克一样,然而我并不是他。”

黄仁勋和马斯克的风格存在差异。本质区别在于,马斯克常从幻想开始,而黄仁勋更倾向于立足现实。马斯克从幻想出发,做事大开大合,经常发表惊人之论,像他曾说“AI 可能比核武器更危险”。黄仁勋则专注于当下,表现得循规蹈矩,做事步步为营。他是一名工程师。在他看来,AI 一直都是人的工具。他努力的目标是降低计算的边际成本。这就如同人类发明了农业之后,使得生产食物的边际成本变为零一样,道理是相同的。

“计算器的出现就毁灭了数学吗?”黄仁勋这样反问。

面对这样的愤怒,威特多次试图扭转话题,然而都未成功。事后,他向一同参加采访的英伟达的公关人员询问:“你们为何不插话呢?帮我化解尴尬。”他们回应道,如果在那时贸然插嘴,就会给自己招来麻烦,黄仁勋会毫不迟疑地把愤怒转移到插话者身上。

英伟达的高管们都对与黄仁勋直接对话心怀畏惧。因为他们深知,这就如同将手指头伸进电插座一般,是极为危险和可怕的事情。

黄仁勋的坏脾气成为了他的一种个人标签,很多人因此而指责他,称他是一位“暴君”。

在一次高管全体会议上,黄仁勋把一位未按时完成项目的人叫起来,询问他项目延期的原因。那人结结巴巴地作了解释,黄仁勋接着追问:“你的工资具体是多少?”他还建议这位高管退还英伟达给他的全部职业薪酬。这种当众的批评,使得那位高管三个星期都难以入眠。

黄仁勋认为失败必须公开,所以他会在公开场合指出某人的错误,让其他人汲取教训。

我们应该如何看待黄仁勋的这种坏脾气?

英伟达的一位员工解释道:他的职责并非要成为你的朋友。他的任务是激励你超越自身,突破你所认为自己能够达到的极限。

在生活里,黄仁勋呈现出另一种性格。他的朋友们介绍说,黄仁勋充满活力,精力十分旺盛,还特别爱开玩笑,并且几乎从未发过脾气。

如此差异巨大的两面,哪个才是真实的他?

英伟达的技术高管戴维·柯克解释说,他会对人大吼大叫,这是他激励策略的一部分。你或许会认为他是生气了,但在他看来,这是有预谋的。

在威特采访过的一百多位英伟达的前任与现任员工里,几乎每位都能讲述一段关于黄仁勋的温情故事。有一位曾被当众要求退还全部薪资的高管,后来患上了一场重病,而黄仁勋主动提出要承担其全部的治疗费用……

斯蒂芬·威特 寇德印/摄

黄仁勋为什么能成功

黄仁勋为何能够成功?威特首先着重指出了他的智慧。他极为聪明,在做任何事情时,都有着要力争获得第一名的决心。

黄仁勋 1963 年在台岛出生,之后在泰国长大。10 岁时,他和哥哥来到了美国,并居住在寄宿学校。然而,颇为讽刺的是,那所学校是一所青少年行为矫正学校,也就是专门对问题少年进行再教育的地方。在这所学校里,几乎每个学生都有抽烟的习惯,并且每个学生的兜里都藏着一把折叠刀。黄仁勋的室友年龄为 17 岁。两人初次见面,室友就把自己最近一次斗殴时身上所受的多处刺伤展示给了他。

室友不认识字,黄仁勋教室友认字。同时,室友教黄仁勋练习俯卧撑。到现在,黄仁勋每晚睡前都坚持要做 100 个俯卧撑,这真的很令人惊讶他的自律!

智慧首先于学习方面得以体现。在小学阶段,他跳过了级;在高中时期,他也跳过了级。从成绩来看,他几乎始终是全班的第一名。并且爱情也与成绩存在关联,在读大学的时候,他去追求女生,开口的第一句话是:“你想看看我的作业吗?”那名女同学看过之后,果真对他产生了好感并暗自倾心,而她就是黄仁勋现在的妻子洛丽·米尔斯(Lori Mills)。

智慧主要体现在创新方面。英伟达是凭借着两种“失败的技术”逐步发展并取得成功的,这两种技术分别是并行计算以及 AI。

并行计算是什么呢?简单来说,就是在一块芯片内部,能够同时对两个或者多个数据进行处理,通过这种方式可以大幅度提升算力。

在英伟达之前,有不少企业对并行计算进行了尝试。然而,很遗憾,这些尝试都以失败告终。高昂的成本以及复杂的编程,是导致失败的根本原因。与并行计算相对应的技术是串行计算,这种技术是英特尔所采用的模式,其特点是一次只进行一个计算,能够做到精细且准确。英特尔的核心产品是 CPU(中央处理器)。

初创的英伟达,如何能与科技巨头英特尔比肩?

黄仁勋的智慧体现为“争人之所不争”。他认为,只有去服务那些大企业不愿服务的对象,才有可能取得成功。于是,他将重心置于并行计算领域,研发出了英伟达的核心产品——GPU(图形加速器)。而英特尔当年既没能抓住这一要点,也不屑于抓住,然而这却成为了英伟达的立业根基。

AI曾经也是一项失败的技术。上世纪四十年代初期,美国神经科学家麦卡洛克与逻辑学家皮茨提出了神经元的数学模型。然而,随后的发展历程充满坎坷。围绕人工智能(AI)的投资几乎都以失败告终。所以,后来杰弗里·辛顿(Geoffrey Hinton)在研究与人工智能相关的技术时,都不敢直接表明自己在研究 AI,因为那是一个被人瞧不起的领域。他将自己的研究称作“机器学习”或“深度学习”,这显然是一种障眼法。

GPU 拥有超大的算力,这使得 AI 得以成就。AI 的成功又将英伟达给托举了起来。这两项曾经被认定为“失败的技术”,最终造就了黄仁勋的传奇。

有人称,这是黄仁勋的运气。威特也认同其中存在运气的部分,然而关键在于,运气对于每个人而言都是均等的,重点在于你是否具备抓住运气的能力。

黄仁勋十分勤奋。他每天的工作时长达到 14 个小时,并且一周七天都如此。在凌晨 2 点给他发邮件,仅仅过了 5 分钟,也就是 2 点 05 分,他就会回复。而当在凌晨 6 点给他发邮件时,同样过了 5 分钟,即 6 点 05 分,他也会给予回复。

有人说,黄仁勋在进行赌博行为,他对并行计算与 AI 的投资都属于冒险之举。然而,要知道,冒险精神恰恰是企业家最应该具备的品质。倘若没有进取和创新,那么最终必定只能接受失败,“不勇于冒险,这才是最大的风险”。至于用“赌”字去形容黄仁勋,实际上并不恰当,因为“赌”带有非理性的意味,而投资却是极为审慎的。黄仁勋在决定转向并行计算与 AI 这件事上,进行了大量的调研与思考。他身为技术出身,对技术的前沿和痛点有着深刻的理解。一旦他认准了方向,就会立刻做出决断,不会有丝毫的犹豫和拖延。

他在周五的晚间发送了一封电子邮件,告知我们将全面朝着深度学习的方向发展,并且不再仅仅是一家图形芯片公司。英伟达的副总裁格雷格·埃斯特斯(Greg Estes)讲述了这一情况。到了周一的早上,我们已经完成了转型,成为了一家 AI 芯片公司。真的,这种转变的速度非常快。

成功的人似乎都有一些偏执。这种偏执体现为对细节的重视,对自己判断的坚持。他们总是在力求完美。黄仁勋就是这样的人,他说自己总能在别人认为正确的事情上发现问题。

他建造了自己的豪宅。建好后,他发现花园的玻璃门与后方泳池房的视野有偏差。于是,他让工人推倒泳池房并进行重建,还花巨资将其挪动了 5.5 米。如果用平常的眼光看黄仁勋这一行为,似乎很不划算。但正是因为他这种对完美的追求,才使得英伟达在技术上不断进步。

危机意识是成功者所必需的。在英伟达开会时,黄仁勋常以“我们公司离破产只有 30 天”这句话作为开场白。

芯片和 AI 方面,迭代速度极为迅速。一家企业历经艰辛而独占鳌头,或许仅仅过了两个月,它就又重新成为了追赶者。英伟达既不敢也不能喘息。黄仁勋提出了一种“光速”理论,他期望经理们能够想象到,在没有任何限制且一切条件都最理想的情形下,某项任务能够达到的最快速度。有了这个极限速度,你便会知晓你的竞争对手也无法超越此速度。倘若你的努力接近了这个极限,那就意味着你不会被他人超越。

威特前往英伟达总部进行参观。他注意到那里的每个人都行走得十分匆忙。在那里,一场接着一场的竞赛正在进行着,那就是不断地迭代、迭代、再迭代,以及不停地执行、执行、再执行。

黄仁勋铺就了上述一切,最后一点,他还要做到的就是坚持。

成功的企业家需要具备持久的韧性。英伟达在发展过程中,曾有几次濒临破产的情况。如果当时黄仁勋选择了放弃,那么就不会有如今的成就。

如此,一些偶然与必然的因素,促成了黄仁勋与英伟达的成功。

AI会不会威胁人类

采访即将结束,我不禁产生疑问。已知黄仁勋不喜欢回应关于 AI 威胁人类的话题,那么威特为何还要坚持提出疑问呢?同时,我对这个问题也很好奇,人类到底要面对怎样的未来呢?

威特对此进行了举例说明。

亚·本吉奥(Yoshua Bengio)作为图灵奖获得者,对 AI 的威胁深感忧虑。他提出疑问:“20 年后我们的孩子会过上怎样的生活?他们还能拥有生活吗?”这种恐惧极为深刻,本吉奥甚至将其与核战争的威胁相类比。

辛顿是 2024 年诺贝尔物理学奖的得主,他还是图灵奖得主。他内心充满了担忧,甚至做出了辞去在谷歌职务的举动,以便能够全身心地投入到对人工智能可能出现的失控风险的研究中。

伊利亚·苏茨克弗是 OpenAI 的创始人之一。他存在诸多顾虑。他还提议要全身心地去解决“对齐”问题,目的是确保超级人工智能的目标与人类利益保持一致。

威特明确表示,上述的三位组合让人感到很是担忧。要清楚的是,他们是现今被引用次数最为频繁的计算机科学家,并且分别处在第一、第二以及第三的位置。

谁比他们更有发言权呢?谁会比他们更懂AI?

所以,对 AI 的担忧并非没有依据。然而,科学家的判断只是一种推测。就目前的情况而言,AI 在本质上依然只是机器,这与我们手中的钢笔并无差异。但它的发展速度极快,所显示出的能力极为强大,强大到让人类自身都觉得渺小和卑微。

GPU 能够在不足一周的时间里完成一亿亿个不同的数学步骤,而这一计算量原本是人类需要 90 亿年才能完成的。威特表示,用 GPU 来训练的 AI 大模型,每一天甚至每一分钟都在不断进化。或许在某个特定时刻,奇点将会降临,超级智能体将会诞生,那将会是怎样的一种场景呢?我们人类怎能对此漠不关心,不做准备呢?

威特有这样的设想,他明知这个提问会惹恼黄仁勋,可还是坚持提出,因为黄仁勋是最懂 AI 的那种人。

黄仁勋觉得,技术在不断进步且是为了服务人类,人类一直在努力把各种事务的边际成本降到零。他所专注的是踏踏实实地进行研究,而非像科幻小说那样去思考问题。他向威特着重指出:“这家公司绝对不是《星际迷航》那样的!我们所做的并非那种事情!我们是秉持认真态度的人,在做认真的工作!”

他的潜台词较为明显,他不会对未来假设的事情进行分析,因为他认为这样做是在浪费他的时间。要明白,生活并非科幻小说,他会从技术的角度去审视技术,既不会受乐观情绪的影响,也不会被恐惧情绪所左右。

AI 是否存在威胁,这是一个问题。然而,找到解决该问题的方法显然是更为重要的目标。对于技术方面的事情,自然可以借助技术来予以解决。

任何一种创新,都可能会引发对它的负面担忧。我们应当积极地去接纳技术,而不只是怀有恐惧。因为仅仅因为恐惧就去阻止它的进步,这显然不是明智的行为。

在英伟达的总部,威特对 Eos 进行了参观。Eos 是一台万卡级别的芯片超级计算机,它能够在不足 4 分钟的时间里完成对 OpenAI 的 GPT-3 模型的训练。

站在它的面前,能听到耳边风扇在轰鸣。此刻,它正以每秒 1000 亿亿次的速度进行计算。它的电路每脉冲一次,就代表它变得更有智慧。当你面对它时,怎能保持平静?

威特告知我们,英伟达正借助 Eos 来训练其语言大模型,该模型的风格有几分类似于 GPT-4。

在这个时代,AI竞争不断加速,你追我赶,争先恐后。

AI 可能会伤害人类,也可能会拯救人类。从根本上来讲,未来的那个结果其实是由人类自身所决定的。就如同原子能那样,是将其用于发电,还是用于制造原子弹,这难道不是人类自己做出的选择吗?

问题并非单纯集中于技术层面。关键在于利用这项技术的人。因此,我们既要对技术的反噬感到担忧,更要对人类的野心感到担忧……

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://mjgaz.cn/fenxiang/274970.html