全球探月竞赛的焦点转向了月球南极。此时,中国工程师在国家博物馆的玻璃展柜中藏着一个答案,这个答案是宇宙级的。

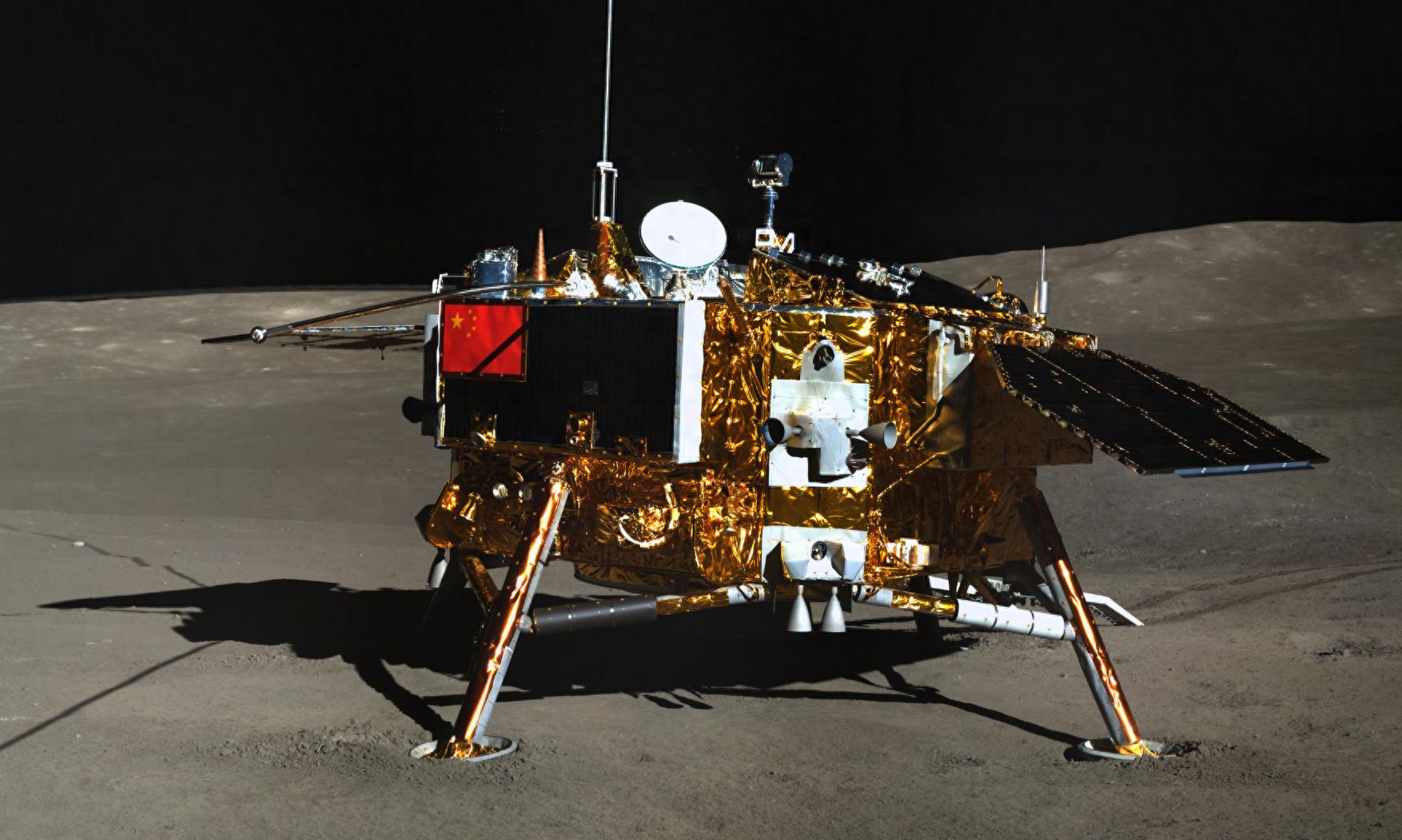

4 月 1 日,“九天揽月中国探月工程 20 年”展览首次公开展出月球正反面样品。中国探月工程总设计师吴伟仁站在嫦娥七号模型前进行揭秘,他表示 2026 年发射的嫦娥七号将直接奔赴月球南极,凭借“飞檐走壁”的特殊技能去寻找水冰。

2028 年的嫦娥八号将成为“宇宙泥瓦匠”。它会用月壤打印出人类在月球的第一块砖。这场科技长征跨越了 38 万公里。它正在改写人类探索地外天体的游戏规则。

南极掘冰:中国版“月球灯塔”的硬核密码

吴伟仁指着展览中的嫦娥七号模型进行解释,他说:别人在月球找水是依靠遥感这种方式。而我们呢,直接就钻洞去取样!月球的南极分布着数十个永久阴影坑,那里的温度低到了-233℃,极有很大的可能性封存着以冰这种形态存在的水资源。

嫦娥七号会携带全球首台水分子分析仪。它会操控飞跃器从阳光照射区跳入黑暗深坑。这样就能完成人类首次“冰上芭蕾式”采样。这是一种“阳光区起飞、阴影区着陆”的极限操作。

当然需要突破三大技术壁垒。其一为导航革命,着陆器新增了路标图像导航系统,能够在坑洼遍布的南极实现亚百米级的精准着陆,其精度比嫦娥五号提升了两个数量级。

其二是抗寒方面的黑科技,这种设备具备在极低温-173℃到极高温 120℃的巨大温差环境下持续工作 100 天的能力,就如同在月球南极的极昼期能够一直“超长待机”一样。

其三是飞跃器的重生术,它配备了主动式着陆缓冲腿。这种着陆缓冲腿使得飞跃器能够像体操运动员空翻落地那样,实现三次重复起降。这彻底颠覆了传统探测器“一次性着陆”的模式。

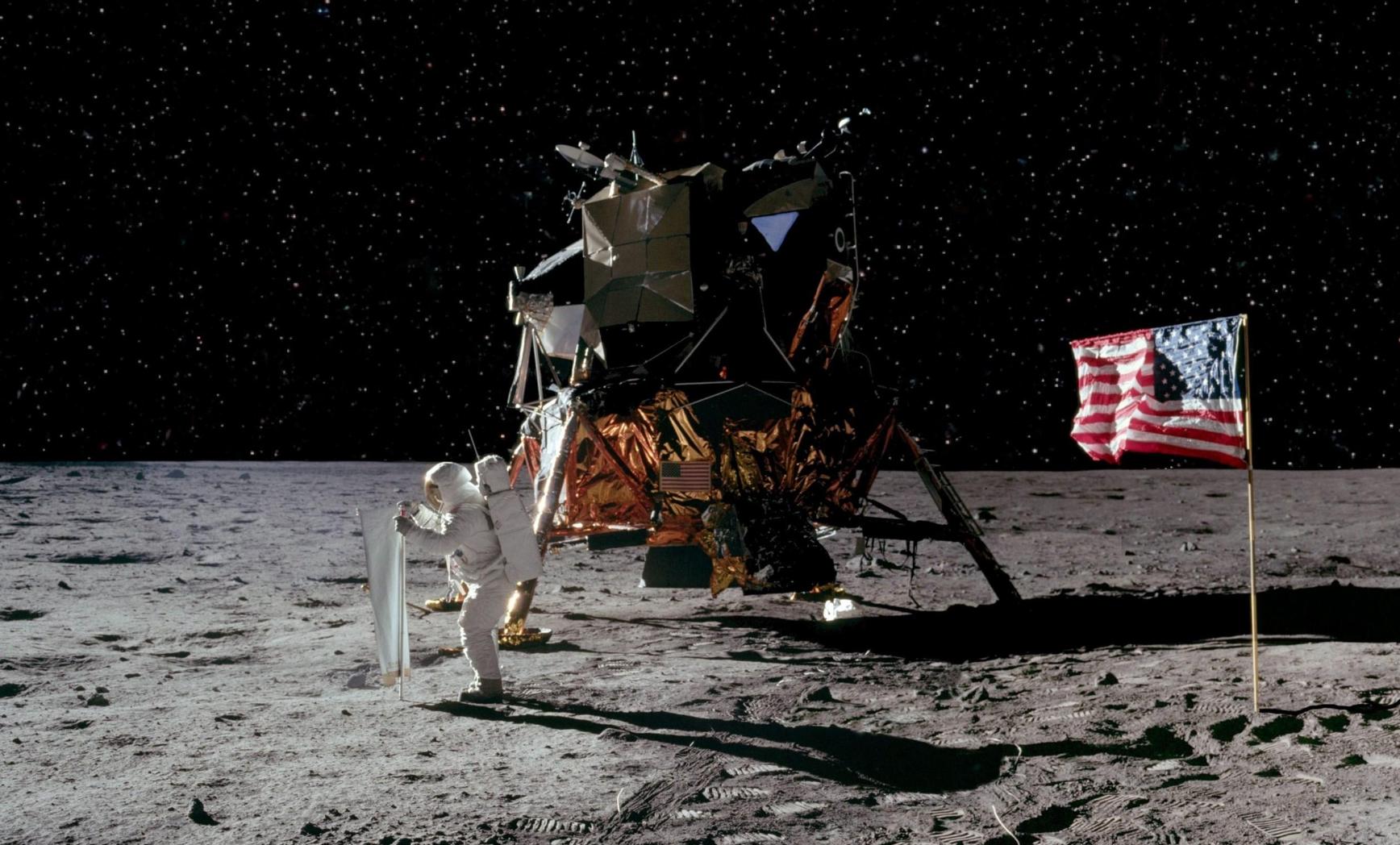

美国“阿尔忒弥斯计划”依赖巨型火箭运输设备,而中国方案采用“轻量化+智能化”来突破困境。NASA 曾经估算,将水运输到月球的成本高达每公斤 2 万美元。如果嫦娥七号能够证实南极的冰储量,那么未来月面基地的建设成本将会急剧下降 90%。

月面造房:宇宙泥瓦匠的“零成本”方程式

地球的砖运到月球去?那是上个世纪才会用的笨办法!吴伟仁笑着,将手指向展区内的月壤制砖机原型。

这台全球首台的“月球 3D 打印机”,能够利用 1500℃的激光来烧结月壤,在 8 小时的时间里能够产出强度超过 100 兆帕的月壤砖,这种月壤砖的强度堪比地球的钢筋混凝土。

2028 年嫦娥八号任务将验证三大核心技术。其一为能源革命方面,借助光纤传输来聚焦太阳能,可在无氧的环境里直接对月壤进行熔融处理,这样就能省去传统烧结所需要的外加燃料。

其二是自愈材料。实验表明,月壤砖在经历了 14 天的极寒之后,又经历了 14 天的极热循环,其强度不但没有下降,反而有所上升,这颠覆了材料学的常识。

其三是机器人总动。有一个 50 公斤重的“中国超级泥瓦匠”机器人。它能够自主完成找矿、烧结以及砌筑的全流程。并且建造速度比国际同类方案快 3 倍。

这套技术路线是“就地取材、自主建造”的。它让欧洲航天局的“月球村”计划显得很逊色。因为后者需要从地球运输 80%的建材,而且单块砖的运输成本就足够在北京买一套房了。

中国方案的目标十分明确,其一是用月壤来建造月宫;其二是用阳光来提供能源;其三是打造出完全能够自给自足的“月球四合院”。

嫦娥七号的模型在国家博物馆吸引游客停下脚步。与此同时,酒泉卫星发射中心的工程师正在调试真实版的“月球飞跃器”。

绕月卫星已完成,南极掘冰也已展开;月壤研究在进行,原位建房也已起步。中国探月工程在 20 年的时间里,实现了从“跟跑”到“领跑”的华丽转变。

展览中的那块月球背面玄武岩昭示着,宇宙不会偏爱任何文明,只有当这个文明有勇气把实验室建在 38 万公里之外时才会被偏爱。

此刻,那台静静陈列着的月壤制砖机,它是中国智慧的结晶。同时,它更是人类跨出地球摇篮的通行证。在这方面,我们已经赶超了美国。对此,你们是怎么看的呢?#宝藏兴趣创作大赛#

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://mjgaz.cn/fenxiang/275305.html