最近,北京开始“抢”大学生,深圳也开始“抢”大学生,这掀起了又一轮“抢人大战”的高潮。

中国的“抢人第一大省”是谁呢?哪些省份有着十足的引力呢?哪些省份的人口在持续地“失血”流出呢?要想看清各省的抢人实力,就必须观察一个核心指标:

人口净流入

这个指标剔除了人口自然增长因素的影响。它比起单纯地统计常住人口的增长,更能反映“抢人大战”的真相。

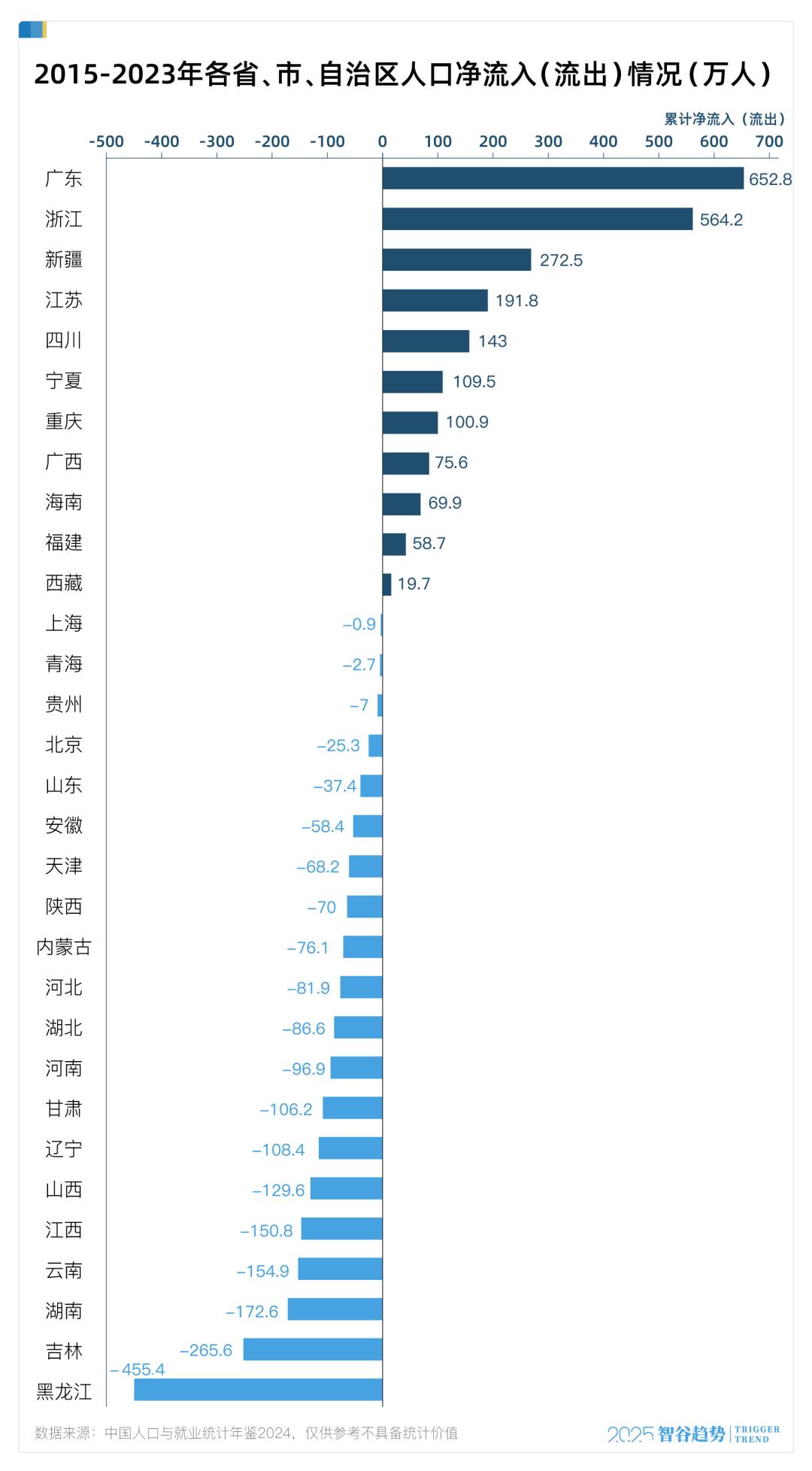

我依据中国人口与就业统计年鉴,将 2015 年到 2023 年全国 31 个省、市、自治区的人口净流入情况进行了梳理,从中有许多意外的发现:

广东仍然处于领先地位,但浙江的上升态势极为强劲,目前已形成“双雄并立”的态势。仅有 7 个省份的人口呈现净流入且超过 100 万,它们分别是:广东、浙江、新疆、江苏、四川、宁夏、重庆。

有意思的是,在同一时期,有 7 个省份的人口呈现净流出的状态,且净流出的数量超过了 100 万,这些省份分别是黑龙江、吉林、湖南、云南、江西、辽宁、甘肃。

粤浙苏这三个经济强省,在抢人实力方面为何会出现明显的分化呢?而山东为何居然出现了负增长呢?

为什么大西北和西部腹地很广阔呢?为何这里迎来了大量的外来人口涌入呢?新疆、宁夏、四川、重庆为何全部跻身前 7 位呢?

中部人口为何也面临着人口流出的危险呢?人口出现塌陷的东北三省,是否还有转机呢?

长期以来,中国人口存在跨省流动的现象,这种现象如同“孔雀东南飞”一般,是从中西部地区向东南沿海地区进行聚集。

从数据所反映的状况而言,这一人口迁移的基本态势,已然开始呈现出显著的变化。其一,东部那些经济较为发达的大省并非全部都在增长。

2015 年到 2023 年期间,上海的人口净流入为-0.9 万。北京的人口净流入是-25.3 万。山东的人口净流入是-37.4 万。天津的人口净流入是-68.2 万。在全国人口逐渐进入负增长的这种背景之下,即便属于经济大省/市,也不一定就能够吸引到人口净流入。

其中,广东表现最为抢眼,累计净人口众多;浙江表现也很突出,累计净人口可观;江苏同样表现优异,累计净人口不少。在同期全国所有人口净流入的 11 个省份中,这三省的累计净人口占比高达 62.4%,超过了半壁江山,其虹吸力极为强大。

不过,如果仔细观察每一年的数据变化,就会发现:

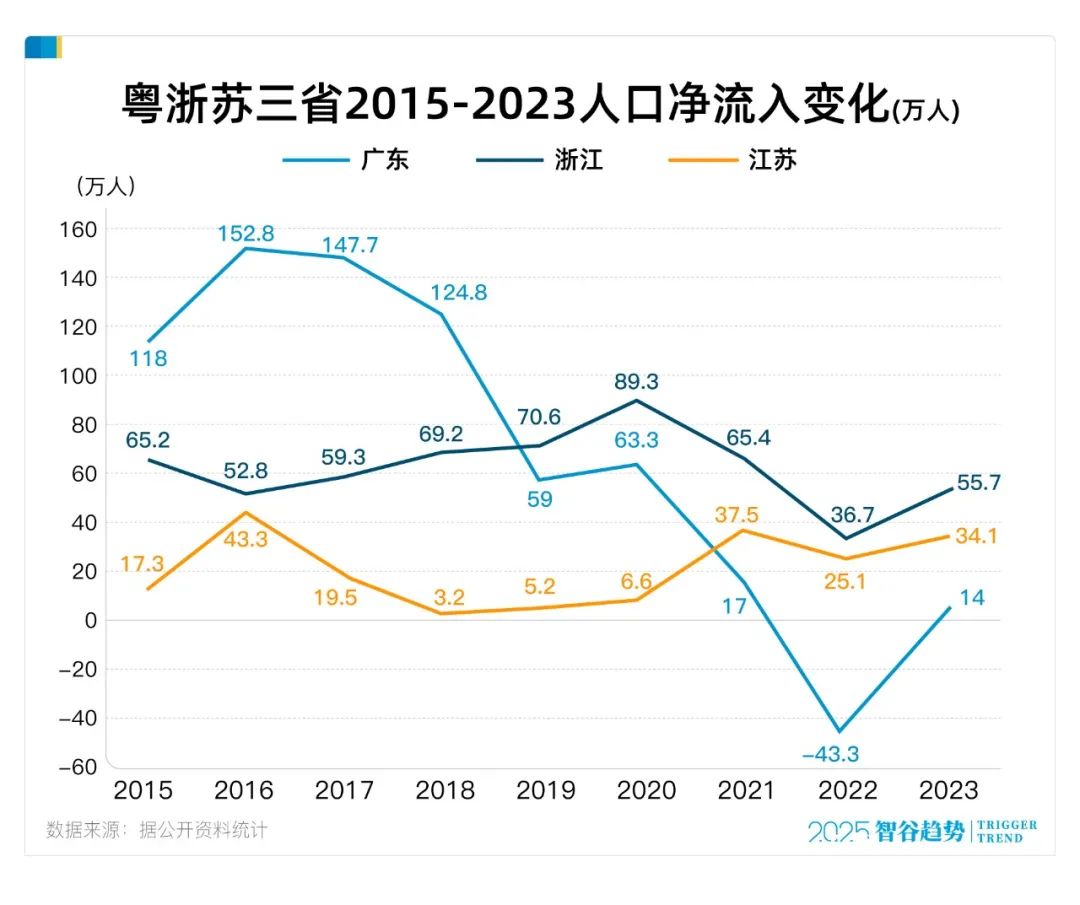

浙江的人口净流入保持高位,而广东的人口净流入明显下降。

2018 年以前,广东每年都能保持 100 万以上的人口净流入。它牢牢地占据着人口虹吸“第一省”的位置。然而,从 2019 年起出现了“断崖式下降”的情况。到 2022 年,更是出现了净流出 43.8 万人的状况,这种情况相当罕见。2023 年有所反弹,但仍需进一步观察。

江苏和广东有相似之处。2017 年起,人口净流入开始逐渐下降,到每年只有几万人。到 2021 年,才重新回升到年均流入 30 多万的水平。

浙江方面,近十年来的人口流入数据一直较为稳定。从 2019 年起,浙江开始接替广东,成为人口净流入第一省。

浙江是民营经济大省,在民营企业的数量方面是全国第一,在民营企业的质量方面也是全国第一。并且浙江的数字经济很发达,以电商为代表的小微企业吸引了大量的年轻人。

广东主要以制造业为主,江苏也主要以制造业为主。相比之下,这两个省份更容易受到外贸环境等外部因素的影响。

浙江是“共同富裕先行示范区”,在“均富”方面表现优异。2024 年,浙江的 11 个市常住人口都实现了正增长。其中,连最为偏远的舟山市,其常住人口也增长了 3000 人。

东部大省在抢人方面此消彼长,这说明了一个道理:即便自身是优等生,也不可能什么都不做就获得胜利。东部大省在抢人这件事上呈现出此消彼长的态势,这表明了一个道理:就算是在各方面表现优秀的省份,也不能仅仅依靠过去的优势而不努力就能取得成功。东部大省在抢人过程中的此消彼长,说明了这样一个道理:哪怕是原本成绩优异的省份,也不能安于现状、躺平而赢得竞争。

中部省份,从人的流向来看,也是压力山大。

数据表明,中部的六个省份,即山西、河南、湖北、湖南、江西、安徽,它们依旧是主要的人口流出之地,并且累计流出了 695 万人。

其中存在偶发性因素的影响。例如,在 2020 年,湖北省流出了 185.6 万人,这与口罩有着直接的关联。

总体来看,安徽近年来基本面有明显好转。而其余中部省份,并没有遏制住人口向外流出的势头。

从区域角度来看,中部六省的东面是长三角区域,南面是珠三角区域,北面是京津冀区域,西边则有一个正在崛起的成渝地区。中部地区遭受到四个中国最为强大的都市圈的虹吸作用,所以要想留住人口,并不是一件容易的事情。

目前,中部省份尚未发展出一个能够与以上四个都市圈相匹敌的经济增长极。多数省份只得采取强省会的模式,将全省的力量集中起来,把一个超级城市推举出来。

河南省方面,2023 年河南的净流出人口为 47.7 万。然而,郑州实现了人口的净流入,数量为 14.6 万。安徽的合肥以及湖南的长沙情况和河南类似。省会的人口在持续增长,而其他城市的人口要么流出,要么处于停滞状态。

“强省会”战略对中部省份稳住人口起到了重要作用,就如同“压舱石”一般。随着省会城市能级不断提升,产业得以发展,或许在未来,中部省份的人口流动能够达到“收支平衡”的状态。

令人意外的是,东北在多年“失血”之后,近两年开始有了起色,辽宁和吉林这两个省份的人口实现了净流入。

这是一个了不起的变化。

从整体数据方面来看,在 2015 年到 2023 年这段时间里,东北三省,也就是辽宁、吉林和黑龙江,累计净流出的人口数量达到了 829.4 万。并且,东北三省依然是人口流失情况最为严重的区域。同时,考虑到东北地区的生育率在全国范围内也是处于垫底的位置,所以人口危机仍然是十分严峻的。

2023 年辽宁人口净流入 8.6 万人,这是个好消息。2023 年吉林人口净流入 3.7 万人,同样是好消息。并且,这扭转了 2011 年以来持续流出的局面。

2024 年,“南方小土豆”给东北文旅带来了大量流量,同时东北的经济也开始复苏。2024 年,辽宁的 GDP 增长了 5.1%,吉林的 GDP 增长了 4.3%,黑龙江的 GDP 增长了 3.2%。

东北振兴是长远大计,人口则是观察振兴进程的关键指标。

西部的腹地很广阔,长期以来受到的关注度不高,然而在近些年,这里却成为了人口流入的一个地方,并且可以称之为“小高地”。

四川以 143 万的人口净流入数据跻身 2015 - 2023 年人口净流入前五的省份。

这令人很意外。西部地区属于传统的“欠发达地带”。尤其新疆,给人的感觉是荒无人烟。

事实上,在观察西部地区的人口流向时,除了产业这一因素外,还需更多地考虑政策方面的因素。新疆成为了中国内循环极为重要的枢纽,同时也是统筹发展与安全的关键区域;四川也同样如此,成为了中国内循环重要的枢纽以及统筹发展与安全的关键区域。

新疆作为一个油气资源不算丰富的国家,在支撑中国能源自主方面发挥了重要作用。塔里木盆地以及准噶尔盆地中一系列大油田被发现,这缓解了我们对于“缺油少气”所产生的焦虑。

“双碳”目标提出之后,大西北凭借其广阔的风、光资源,再次承担起能源转型的重要任务。在 2024 年前的 11 个月里,西北五省(新疆、甘肃、内蒙古、青海、宁夏)的风电和太阳能装机容量达到约 2.8 亿千瓦,与去年同期相比增长了 37%。

大量就业机会显然会影响人的流动。

四川作为中国历史上的“大后方”,有着诸多重要地位。它是西部唯一的粮食主产省,是关键的军工科研生产基地,还是能源矿产资源大省,其水电产量和天然气产量在全国都位居第一。

国家批复的国土空间规划中,目前四川是获得“战略腹地”这一重要定位的唯一省份。随着成渝经济圈上升为中国城市群,四川的地位全面提升,被赋予了一系列重磅战略。

除了人口流动这方面,还有一项数据比较微妙。在 2024 年的个税收入排名前十的省份里,四川和广东是仅有的两个个税收入呈现正增长的省份。

一般而言,个税收入通常能反映出一个地区中产群体收入的变动情况。这表明,在去年全国经济普遍面临压力的情形下,四川依然能够释放出足够多的财富效应。

财富流向哪里,人也会流向哪里。

区域间人口的流动,折射出无数普通人的命运走向。

整体城镇化率趋向饱和后,人口会主要往大城市和核心都市圈聚集。大部分中小城市会迎来人口的减量发展,甚至会逐渐走向衰退。

很多学者认为,如今的中国,可能已经逼近了这一“临界点”。

未来,体制内岗位的去留可能和城市人口的流向有关。

选择一座有潜力的城市,能够减少许多不必要的弯路。几千万人通过自身的行动来做出选择,这背后反映的是城市之间的重大调整与变化,其影响极为深远。

在存量时代,人是最为重要的资源。所有的发展机遇,都将与这一点密切相连。

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://mjgaz.cn/fenxiang/274903.html