[id_1580293921]

氢燃料电池在蓬勃发展,液流电池也在快速发展。在这样的发展态势下,质子交换膜作为氢燃料电池与液流电池中的核心材料,也跟着行业一起成长,搭上了行业成长的顺风车。

然而,芯片对于电子行业有着重要作用,质子交换膜也对电池有着关键影响。长期以来,国内的相关产品一直依赖进口,其数量少且价格高,买这样的膜就如同花费千金一样困难。

这是因为,要造出这张薄薄的膜,工艺方面存在困难,成本也较高,这些因素就像是横在国内选手面前难以渡过的湍流。

[id_64[id_1056044226]73681]

本文将从以下三个方面进行分析:一是质子交换膜的技术难点;二是质子交换膜的市场痛点;三是提出质子交换膜国产化的破局点。

一、电池的“芯片”;

二、氢能与储能的机遇;

三、国产化出路在何方?

01

电池的“芯片”

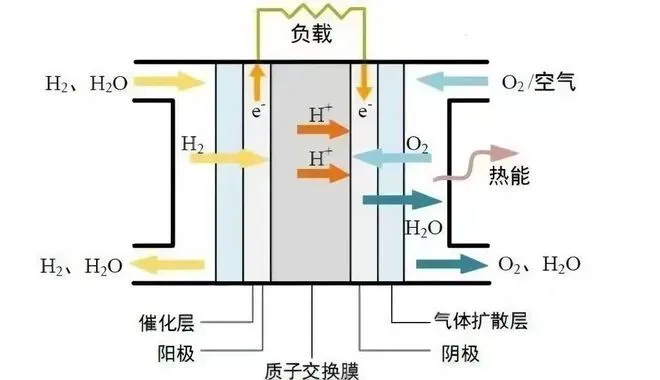

质子交换膜,从其名称就可得知,是被用作正负极之间质子(氢离子)进行交换的地方。它具有特异的功能,能够让质子有选择性地透过。凭借这一功能,能够确保电极之间的离子交换顺利完成,进而使电池的功能得以最终实现。与此同时,质子交换膜还能将正负极的电解液隔离开来,防止出现交叉污染的情况。

人们对清洁能源有着不懈的追求,这促使了这片薄薄的聚合物膜的发明。1800 年的时候,英国化学家提出电解水能够制氢。过了几十年,第一个氢燃料电池诞生了。

20 世纪 50 年代末的时候,美国通用电气公司把铂当作催化剂沉积在膜上。接着,他们研发出了质子交换膜燃料电池,并且将其用于 NASA 的太空任务。

最早的质子交换膜是聚苯甲醛磺酸膜,这种膜在干燥条件下容易出现开裂的情况。之后研制出的聚苯乙烯磺酸膜(PSSA),它能够在干燥状态和湿润状态下都保持较为良好的机械稳定性。

20 世纪 60 年代,美国杜邦公司研发出了全氟磺酸(PFSA)膜。这种膜就是 Nafion 系列产品。

这一产品在质子交换膜发展史上具有重要地位,可堪称里程碑。它具备优异的化学稳定性,拥有高机械强度,并且在低温和高湿度环境下,离子电导率十分突出。这些特性使得燃料电池的性能得以大大提升,使用寿命也得到延长,同时还能够降低催化剂的成本。

此后,质子交换膜开始走向商业化。它在氯碱工业领域得到了广泛应用,在燃料电池领域也得到了广泛应用,在液流电池领域同样得到了广泛应用。越来越多的入局者开始相继开发多种技术路线,相关的论文数量迅速增加,相关的专利数量也迅速增加。

目前按照含氟情况来进行分类,质子交换膜主要包含全氟磺酸质子交换膜、部分氟化质子交换膜、非氟化质子交换膜以及复合质子交换膜。在这些质子交换膜中,大部分都还处于研究阶段。而在市场上,应用最为广泛的依然是全氟磺酸膜。

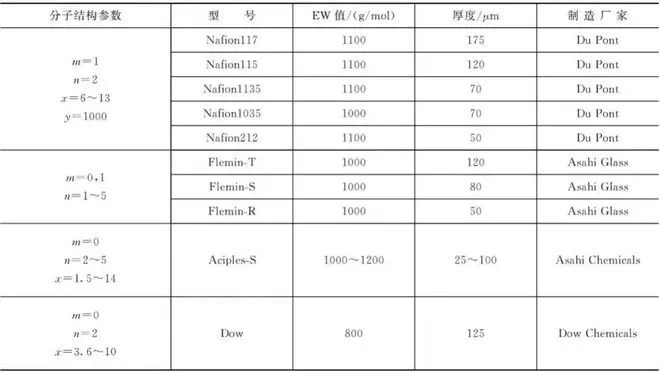

杜邦公司之后,日本的旭硝子公司(Asahi Glass)开发出了不同结构的全氟磺酸膜,日本的旭化成公司(Asahi Chemicals)也开发出了不同结构的全氟磺酸膜。美国的陶氏化学公司(Dow)开发出了不同结构的全氟磺酸膜,加拿大的巴拉德公司(Ballard)开发出了不同结构的全氟磺酸膜,比利时的苏威公司(Solvay)开发出了不同结构的全氟磺酸膜。这几家公司都成为了质子交换膜领域的巨头。

商业化全氟磺酸膜具有特定的特征参数,其中 EW 值指的是含 1mol 磺酸基团的树脂质量。

全氟磺酸膜被称作氟化工产业链技术难度的巅峰。那么,全氟磺酸膜的工艺难点具体在哪些方面呢?

从制备过程方面来看,困难主要体现在以下四个环节:其一,是原材料 PSVE 单体的制备;其二,是四氟乙烯的获取;其三,是树脂的聚合;其四,是成膜。

全氟磺酰基乙烯基醚即 PSVE 单体,它的制备反应条件极为严苛。各厂家率先开发出不同结构的 PSVE 单体后,为规避技术纠纷纷纷申请专利,所以这一环节的专利保护性较强。

四氟乙烯是制作全氟磺酸树脂的核心原材料,它具有易爆炸的特性,并且运输难度较大。所以,生产全氟磺酸膜的企业通常需要具备自身供应四氟乙烯的能力。

树脂的聚合与成膜过程存在一些问题,一是机械强度难以保证,二是产品平整度和厚度难以取舍,这些问题使得满足工业化生产规模具有相当大的技术难度。

质子交换膜具有高工艺壁垒,这使得产品从一开始就被贴上了“制作难”和“价格高”的标签,并且主流技术也已被国外抢先占据。那么,国内的玩家还能否获得进入该领域的资格呢?

答案藏在中国的能源革命。

02

氢能与储能的机遇

只要掌握了能源,往往就有了引领世界发展的话语权。

300 年前,在煤炭时代,英国借助蒸汽机创造了日不落的神话。150 年前,处于电气时代,美国凭借对石油、天然气资源的掌控,成为了世界霸主。

能源世界发展至今,下一个阶段的关键在于清洁能源。而能够开启新时代的重要因素,正掌握在中国手中。

在双碳目标的推动下,中国在清洁能源设备的制造方面跑到了世界领先位置,在清洁能源设备的产能方面也跑到了世界领先位置,在清洁能源设备的输送方面同样跑到了世界领先位置,并且能源结构正在迅速进行“清洁替代”以及“电能替代”。

在这个进程当中,可再生能源消纳存在着随机的特性以及波动性。这种随机与波动性带来了大量的弃风现象,也带来了大量的弃光现象,还带来了大量的弃水现象等。要去解决弃电的问题,能源市场把目光投向了氢能,同时也投向了储能。

中国将成为全球最大的氢气生产国和消费国。

在生产端方面,煤制氢以及工业副产氢的污染程度相对较大。基于此,目前各个国家都在积极且大力地发展电解水制氢技术。

《中国氢能源及燃料电池产业白皮书 2020》(简称“白皮书”)预计,在消费端,到 2030 年碳达峰情景时,我国氢气的年需求量将达到 3715 万吨,并且在终端能源消费中所占比例约为 5%。

这么多氢气怎样生产呢?实际上,那些无法被消纳的风光弃电恰好可以发挥作用。以 2020 年三电弃电量 520 亿千瓦时为依据来计算,能够产出 116 万吨氢气,而部署电解槽的装机量需求为 18.6GW。

目前弃电制氢技术还未成熟,且规模较小,相较于其他制氢路径,它缺少成本优势。《白皮书》指出,随着可再生能源电价不断下降以及质子交换膜电解装置成本的降低,可再生能源制氢成本有望在 2030 年达到与电网平价的水平。

在风光发电快速发展的情况下,储能犹如一颗正在冉冉升起的巨星。在众多的技术路径里,液流电池凭借其安全性高以及使用寿命长等优势而得以突围。

质子交换膜是构建液流电池结构的重要部件。拿目前最为成熟的全钒液流电池来说,它的电池反应式为:

阳极:VO2++H2O== VO2++ 2H++ e-

阴极:V3++ e-== V2+

总反应为:VO2+与 H2O 以及 V3+发生反应,其结果是生成 VO2+、2 个 H+以及 V2+。

通过质子交换膜的传导,两极反应中的质子才能构成完整的回路。

数据显示,我国当下全钒液流电池储能项目的规模达到了 120MW 以上。同时,在建的规模大约为 110MW。依据目前的建设规模来进行计算的话,大概会耗用 15 万到 20 万 m²的质子交换膜。而在建工程完工之后,所耗费的数量将会进一步增加。

弃电制氢需要质子交换膜,储能系统的发展也离不开质子交换膜。能源革命的战略重任落在了这张薄薄的膜上,它承受了太多。从这个意义上来说,国产质子交换膜必须要进行替代。

03

国产化出路在何方?

国产质子交换膜的发展受到了海外巨头的制约,这种制约体现在两个方面,一是技术方面,二是市场方面。

全氟物质的合成有极高的技术要求,其磺化环节也有极高的技术要求,后续的成膜环节同样有极高的技术要求。全氟物质的合成有着繁琐的工艺流程,磺化环节有着繁琐的工艺流程,后续的成膜环节也有着繁琐的工艺流程。

目前工业生产全氟磺酸质子交换膜的方式,其一为用全氟磺酸树脂通过熔融挤出法来制成膜;其二为用全氟磺酸树脂通过流延法来制成膜。

熔融挤出法最早被用于制备全氟磺酸膜。这种方法工艺成熟,生产效率高,对环境友好。不过,用该方法生产的膜较厚。并且,挤出成型的膜需要经过水解转型才能得到最终产品。而水解工艺几乎被美国和日本的企业所垄断。

流延法成膜的优势在于产品更薄且性能更好。杜邦的 Nafion 系列中,用于储能方面的膜多通过流延法生产,像 NR211 厚度为 25.4 微米,NR212 厚度为 50.8 微米。而采用挤出法生产的 N115 厚度是 125 微米,N117 厚度是 183 微米。

流延法工序较长且流程较为复杂,同时其中所使用的有机溶剂回收起来难度较大。目前,国产全氟磺酸膜的龙头企业东岳集团和苏州科润采用的是钢带流延法,他们的产品性能与国外同类竞品相比,仍存在一定的差距。

德温特创新数据库的数据显示,日本的质子交换膜专利数量在全球所占比例为 50%。而中国的相关专利数量仅占约 10%。这就导致国内企业在进入质子交换膜领域时,常常需要依靠专利授权来实现。

其次,质子交换膜居于电池的“心脏”地位。这种膜对于膜厚度、化学稳定性、质子传导率等性能指标有着很高的要求。先发企业经过验证进入正式产线之后,就能够牢牢地粘住客户。由于替换成本较高,后来者难以超越先发企业而占据优势地位。

国产膜普遍只能做到 15 微米。国电投氢能公司能够生产出 8 微米的质子交换膜,不过距离大规模量产还有较大距离。美国戈尔在杜邦 Nafion 膜的基础上生产出的增强型 Select 膜,最薄能达到 5 微米,并且其 8 微米膜已经实现了量产。

2019 年的时候,大部分国内膜电极生产厂商都在使用戈尔的质子交换膜,其市场份额超过了 90%。面对这种高度集中的市场格局,国内的玩家眼下只能通过打价格牌来争取生存空间,他们的售价比国外的低 30%-40%。

低价倾销策略在高端局终归走不了太远。

卡脖子的手,未尝不能变成未来质子交换膜国产化的抓手。

技术方面,国产膜能够开辟新的途径,自行研究其他的技术路径。主流的全氟磺酸膜具有尺寸稳定性不佳以及燃料渗透率较高等问题,并且其高昂的价格在一定程度上对全钒液流电池的产品化和工业化起到了限制作用。

非氟离子交换膜的材料来源广泛且价格低廉。在中国科学院大连物化所和大连融科研发团队的努力下,在国家的支持下,他们研究开发出了非氟离子交换膜材料,并且实现了非氟膜材料的自主化以及小批量生产。

大连化物所开发出高性能、低成本碱性体系液流电池用膜材料

市场方面,国产质子交换膜能够参考锂电隔膜的发展历程。同时,国产质子交换膜可以团结产业链上的力量,以此来降低成本。

锂电池隔膜行业里,湿法设备对进口有着严重的依赖。这种依赖限制了产能的扩张,同时也给企业增添了高额的设备投资负担。当下,隔膜企业一方面在大力采购海外设备,另一方面也在积极地推动国产设备进行进口替代的进程。

锂电池隔膜企业通过一体化的方式降低生产成本,同时也能控制产品质量。随着涂覆膜需求的增长,许多隔膜龙头开始自行建设产线,在生产出基膜后直接进行涂覆,这样就大大提升了品控效率和盈利空间。

推动生产设备国产化并向上发展,进行一体化且向下垂直延伸,或许能让国产高性能质子交换膜大规模量产的那一天提前到来。

04

尾声

汉朝出土的金缕玉衣,薄如蝉翼,却价值连城。

几千年后,质子交换膜依然轻薄,但价格昂贵。它成为了国内电池行业的一个困扰。

中国制造的年代,大国工匠们建造了辉煌灿烂的宫殿,撑起了在世界处于领先地位的王朝。

如今中国制造 2025 已近在眼前,第三代能源革命的发令枪正冒出硝烟。这一次决定谁能领先的,一是要对高新技术进行不懈的攻关,二是要让产业力量众志成城。

质子交换膜的技术实现突破以及产业化发展,都需要持续地将产学研的力量进行集中,从而走出一条属于国产化的自强之路。

激流勇进,我们期待着国产电池破除“膜”咒的那一天。

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://mjgaz.cn/fenxiang/275049.html