浦东去年的生物医药产业规模达到了 4100 亿元。它正在成为跨国药企创新产品的首发之地。

“关税战”正热,医药领域又迎来“封锁令”。

美国政府升级数据管控的行政令生效日前四天,全球最大且最权威的公开癌症数据库之一 SEER 数据库,是由美国国家癌症研究所维护的。此数据库已经禁止中国用户使用,并且此前已经注册过的用户也无法登录。

对于创新药的研发而言,数据一直是关键的驱动力量。SEER 数据库被禁止这一情况已经成为既定的事实。创新药研发在数据的获取以及分析环节,可能会遭遇到不小的挑战。然而,创新药的研发不会就此停止不前。

4 月 9 日开幕的“源生无界”2025 张江生命科学国际创新峰会上,《IT 时报》记者获悉,2024 年,浦东生物医药产业规模达到 4100 亿元。2024 年比上一年增长近 300 亿元。推动浦东成为跨国药企创新产品的首发地。已有 2 款全球同步研发的产品率先在我国获得批准上市,实现了“同步研发、同步临床、同步注册”。

生物医药行业在全球化浪潮的推动之下,正在加快融入国际市场的速度,并且与全球生态相链接。

创新药企“论剑”,生态共同体“出鞘”

生物医药产业是上海需集中精锐力量并加快发展突破的三大先导产业之一。张江作为生物医药创新引领的核心区,如今已成为生物医药产业链条完整的区域之一,也成为生态优良的区域之一,同时还是人才集聚的区域之一,更是创新活跃的区域之一。

峰会上发布了《2025 张江创新药企全球竞争力 TOP15》以及浦东生命科学生态合作伙伴共同体。《2025 张江创新药企全球竞争力 TOP15》从四个维度展开评估,分别是上市产品、在研产品、临床试验和医药交易。通过评估,评选出了迪哲医药、和铂医药、和黄医药等 15 家“张江本土培育”企业。

2024 年发布了《浦东生命科学产业服务生态图谱 1.0》。其中包括张江集团、上海市生物医药科技产业促进中心、上海交通大学医学院等。这些浦东生命科学生态合作伙伴共同体将会破解产业协同的壁垒,还会加速科研成果从实验室走向市场的转化进程。

复旦大学附属华山医院是浦东生命科学生态的合作伙伴之一。科研处副处长刘威在接受记者采访时说,临床医生能够擅长从实际当中发现问题。我们应当助力医生去挖掘在临床实践里具有价值的问题,并且寻觅与之相应的资源,以此来促进问题的解决。

一款呼吸训练装置的原型机已经问世。华山医院的一位护士在工作中发现原有产品无法满足需求。在张江集团和浦东生命科学公司的推动下,华山医院很快找到了一家理想的呼吸领域医疗器械企业并达成合作。从提出需求到确定合作不到一个月,原型机的开发工作也迅速启动。过去我们是被动等待,如今我们主动出击,积极推动专家与企业进行对接。刘威表示,张江构建了一种医疗科技创新生态,这种生态汇聚了医院、创新企业以及资金等多个要素。它促进了科技与医学的深度融合,也推动了协同创新。

宜明昂科的董事长、CEO 兼 CSO 田文志对此深有同感。宜明昂科在成立之初就将基地落地在张江。完善的生命科学产业生态服务体系包含了新药探索、药物筛选、药理评估、临床研究、中试放大、注册认证以及量产上市等各个环节。这些环节在不同层面都为企业的快速成长提供了助力。

产学研投“牵手”,原创新药的春天已来

2002 年首批进驻张江的本土创新药企是和黄医药,其生产的“呋喹替尼”,是上海首个且唯一成功出海美国、欧洲、日本三大标杆市场的中国原创新药。2024 年,在海外上市的首年,就实现了海外净销售额 2.9 亿美元,有望成为上海首个在全球范围的“小分子、大品种”原创新药。

仿制药到创新药,这是多数药企都要经历的道路。在阎锡蕴这位中国科学院院士、发展中国家科学院院士以及中国科学院生物物理所研究员看来,中国原创新药的春天已经到来了。

青蒿素的结构解析工作也在我们研究所完成,这同样是一项与诺贝尔奖相关的成果。过去,我们解析出结构后一般只是发表学术文章,不会去申请专利。后来有了一定的专利意识,然而很遗憾,当时申请的专利无效,因为我们对专利的相关内容知晓不足,最终申请被驳回。阎锡蕴称,如今的科研人员具备了保护自身专利的意识,并且能够与企业家展开合作。

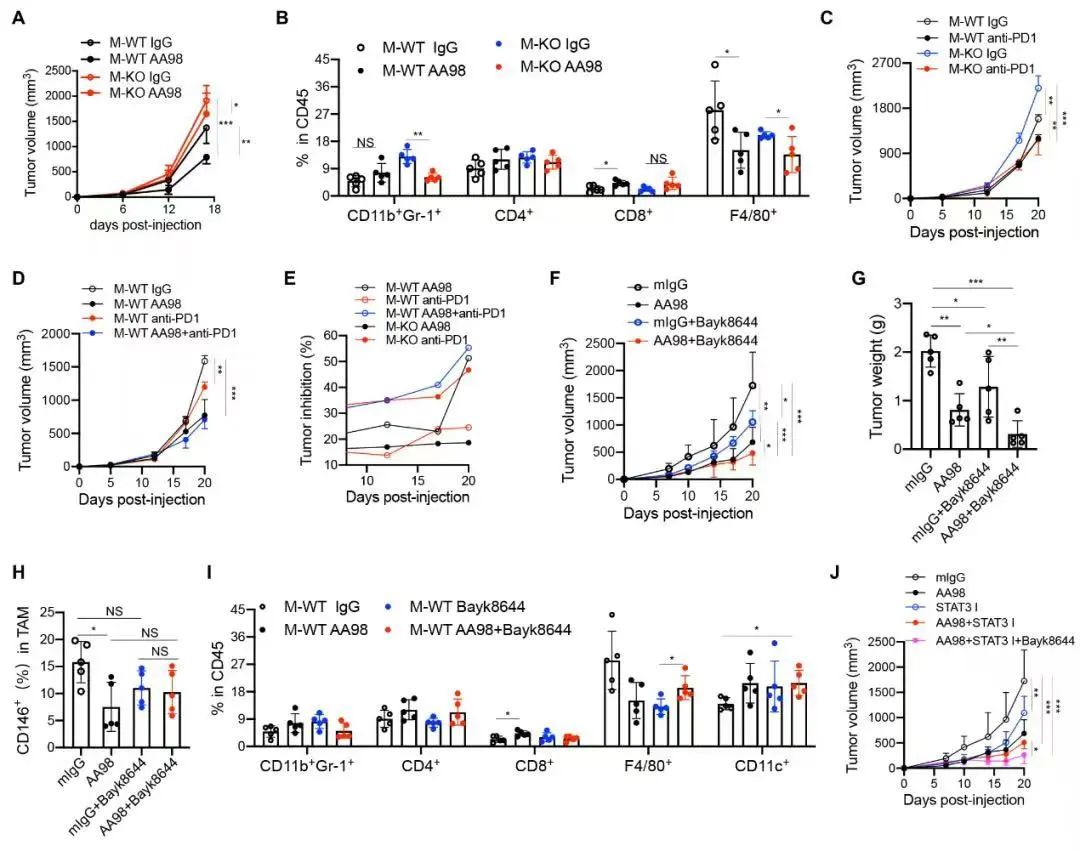

二十多年间,阎锡蕴带领其团队始终将精力集中于新靶点 CD146 的基础研究以及信号传导研究上,期间发表了约七八十篇相关文章。如今,阎锡蕴团队期望能够把文章里所构建的新理论,像在中枢神经系统中所发现的 CD146 的独特之处以及它在肿瘤免疫治疗方面的独特性等,与企业家和投资人一同分享,同时期望能够将科研成果转化为一款具有原创性的新药。

抗 CD146+TMEM176B 的抑制剂进行联合治疗,这种联合治疗增强了抗肿瘤的免疫。

对此,阎锡蕴持乐观态度。如今,科学家们不再单纯满足于发表学术文章,企业家们逐步从研发模仿创新药转变为投身于真正的创新药研发,投资家们也开始倾向于对早期、小规模项目进行投资。她还建议,在全链条研发中应让科学家参与,临床环节不能仅局限于临床医生参与,科学家同样不可或缺。以 CD146 靶点作为例子,在过去的二十年里,由于受到条件的限制,我们始终围绕着它进行动物试验,同时也完成了对该靶点的鉴定。然而,我们却无法开展临床试验。如果科学家能够参与到临床试验当中,那么以往在动物试验中所取得的成果就可以与临床医生相互配合,一起推动后续的研究工作。

药企出海,驶向“临床价值”主航道

伴随全球化的浪潮十分汹涌,生物医药行业迅速踏入了国际市场。中国的创新药企要开始“出海”航行,并且要走出一条属于自己“自主”的航道。

在创新药的发展进程里,快速跟进是一种必要的行为。同时,我们也对“同类最佳”的药物予以关注。复星医药执行总裁、全球研发中心首席执行官王兴利表示,除此之外,还要与高校建立深度的合作关系,一起进行开发。他指出,中国企业在基础科研的科学性方面,比不上那些在相关领域深耕了数十年的高校科研人员。多数高校科研人员在药物研发的产业化运作能力方面不如企业。只有将企业的优势和高校的优势结合起来,才能够真正把中国药企打造成具有国际竞争力的跨国药企。”王兴利说道。

中国制药行业正进行产业升级,创新出海是必然趋势,选择正确的赛道也是重要的方向。王兴利认为,从事创新药研发,不要盲目跟潮流。治疗平台本质上只是工具,只要切实有效就行。比如在肿瘤领域,肺癌和乳腺癌是优势研究方向,会综合运用各种手段,以达成临床价值这一核心目标。《IT 时报》记者了解到,复星医药旗下的翰林制药在创立伊始就将目光集中在单克隆抗体的研发上,并且以该抗体为基础展开了 ADC(抗体药物偶联物)的研究。从技术平台布局的角度来看,翰林制药的战略聚焦之处在于与抗体相关的领域。

既要满足国内市场的需求,又要走向海外,怎样去平衡好呢?大部分药企觉得,首先要把国内市场的需求给满足好,其次,要满足企业成长所需要的需求。

翰森制药的首席技术官江山称,出海只是国际化进程里的一个部分。全方位的国际化,一方面意味着要把产品推向海外,另一方面还得把国际上优质的资源引进国内并且使其在国内扎根生长,其最终的目的是给患者带来福祉。关键问题具有挑战性,并非技术与硬件,而更多在于体系。需要构建完善的基础架构,要严格按照国际标准打造质量体系。这个体系不仅要符合国内规范,还要着眼于美国食品药品监督管理局(FDA)、欧洲以及全球整体环境的要求。只有这样,未来的中外交流合作才会更顺畅。江山说道。

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://mjgaz.cn/fenxiang/275465.html