日本东京,在一个潮湿闷热的夏日。一位 70 多岁的老人,在自己租住的公寓地板上离世了。

她没有家人,也没有朋友,甚至连在她死后敲响房门的人都没有,所以她的死亡一直未被发现。三周之后,房东催缴拖欠的房租时,才有人察觉到她的异常。

如今日本每年有很多人悄无声息地死去,就像这位老人一样。这些人没有名字,没有举行葬礼,也没有人在意他们。据日本政府估算,在 2023 财年,约有 4.2 万具遗体无人认领。

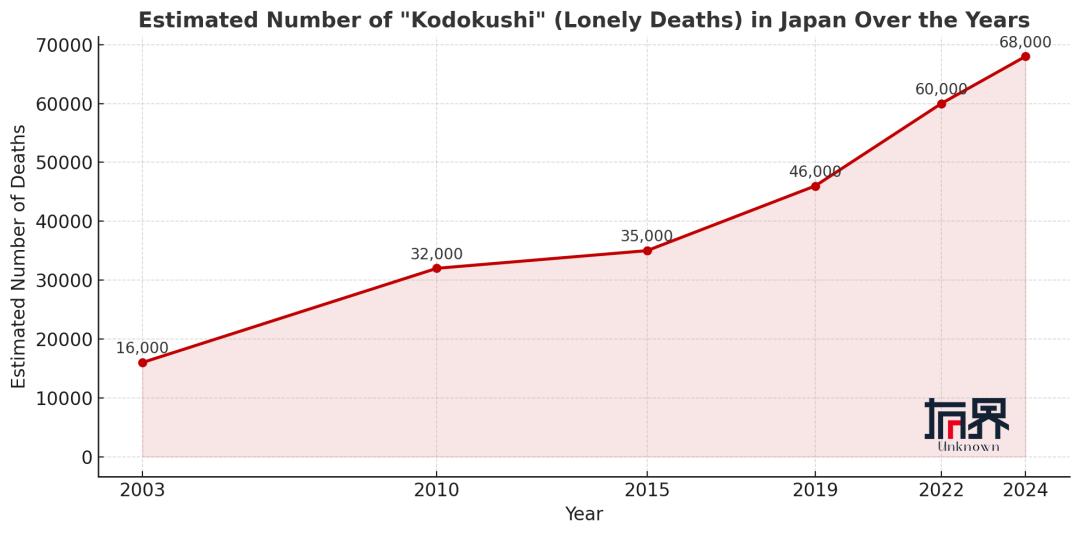

日本历年“孤独死”人数预估

日本社会把这种现象称作“孤独死”。日本厚生劳动省与民间团体报告统计显示,2024 年日本孤独死的人数预估为 6.8 万人。普通人或许很难想象,在日本那些如同漫画般的街道上,外面看似一切正常的某栋房子里,或者某个公寓中,亦或是某扇紧闭的大门背后,会存在一具数月都未被发现的尸体。

当然,这些“孤独死去的人”不会一直无人知晓。例如,催缴房租的房东会发现他们,或者邻居会察觉到难以忍受的臭味。总之,他们必定会被“处理”,房子会继续出租,活着的人也会继续生活下去。

日本出现了一个新职业,即清洁队。他们的职责是在有人“孤独死”后上门进行打扫工作,同时处理遗体和遗物。因此,他们也常被称作“收尸队”或者“遗物整理师”。

这份工作不易。与入殓师、遗体化妆师等职业不同,遗物整理师需面临更复杂情况。有腐化的尸体,有人情的冷漠,有逝者的自我放弃,还有对生活的绝望等。所有这些事情都在冲击着一个人对生活与生命的思考。

遗物整理师既是一种职业,同时也可以说是日本社会孤独社会最为直接的见证者。

“孤独死”后的一片狼藉

“孤独死”的人存在一个共性,那就是他们在生前几乎都把自己深深隐藏在了垃圾堆之中。

一位亲证者讲述,在 2018 年日本炎热的夏天,65 岁的佐藤浩二悄然离世。他的房间里散发出异常恶臭的味道。当人们走进这个满是垃圾的房间时,发现有无数的塑料瓶,并且这些瓶中装着的是佐藤浩二的尿液。

瓶子的数量多到数不清,“大概有几十个,不,恐怕有几百个”。

白色透明的便利店塑料袋堆积如山,还有一些营养饮料的瓶子,其保质期截止在几天前。不远处,有被红绳捆住的女性裸体写真集散落着,一些成人 DVD 碟片的封面上是全裸的女性,她们用水汪汪的眼睛“盯”向这边。

佐藤浩二死去的区域变成了又黑又潮的低洼。尸体腐烂后流出的液体浸润了垫在身下的杂志。一边的风扇已经锈迹斑斑。带壶嘴的水桶边沿布满了尿结石。他先是在水桶中排泄,后来又转移到了塑料瓶中。

每个孤独死的人,生前大多曾像佐藤浩二那样生活在垃圾堆中。满屋遍布的吃喝拉撒遗留物向世人表明,他们未必是猝死,也不是病得快要不行而无力自救,而是选择了独自“等死”。

Shiho Fukada(左)的被褥用于包裹尸体,深田志保(右)的被褥用于包裹尸体。

他们在生命的最后一段时光里,任由自己浸泡在垃圾中,静静感受着濒死的状态,却也没有主动拨打“119”。

我们不禁好奇,这些垃圾堆的制造者,生前都是一群什么样的人?

最容易让人联想到的是日本的独居老人,他们确实是“孤独死”群体中占比最高的那一类。2024 年 5 月,日本警察厅公布了 1 月至 3 月期间的“孤独死”数据。在家中“孤独死”的亡者总人数为 21716 人,其中 65 岁及以上的老年人有 17034 人,占据了总数的 80%。

但实际上,日本的“孤独死”是一件有可能在各个年龄段的人身上出现的事情。

2018 年到 2020 年期间,据 Japan Forward 报道,东京的 23 个区有 742 名 10 岁到 30 岁的人在家中独自死亡,这表明“孤独死”正在年轻人群体中扩散开来。

从“孤独死”遗留的垃圾可以看出,他们有一些共同的特点。他们较为贫穷,自我认同程度偏低,喜欢独自居住,比较宅。

“孤独死”最多的遗物里有信件,其中包含催款单,还有切断煤气和水电的通知,以及催款单,也有滞纳通知,甚至有带有恐吓性质的欠资警告。并且,死者的房门前被债主贴上了各种粘贴单。这是死者亲戚不愿意认领遗体的原因之一,因为他们不想惹上债务。

除了贫穷,他们始终保持着边界感,不愿接受帮助。在日本横滨的“寿”地区,山中伸弥会定时去探访那些孤独的病人,还会为他们进行定期体检。其中有一些病人处于生命的末期,他们放弃了治疗,74 岁的 Yasuo 就是其中的一位。他自我评价说自己是一个低等人,他觉得愿意跟社会底层的人打交道的人不多,但山中伸弥却愿意来找他,他对此很感激。”不久后,Yasuo的结局也是孤独地在家中去世。

“孤独死”的年轻人与老人相比,其最大特征之一为“宅”和自我忽视。有一位 29 岁的“孤独死”女士,在独居期间陷入了自我忽视的状态。她高中时遭受过欺凌,导致上大学后难以与同龄人建立联系,每天都独自沉迷于游戏 14 小时,除了上课修学分之外,几乎不出门。

这些是从“孤独死”群体中总结出的表层画像。当我们尝试去探寻这群人对死亡不再畏惧的深层原因时,会发现这是一个系统性的问题。就如同一条河流的流向一样,它并非仅仅由水流所决定,还会受到周围地形、气候以及人为疏导等因素的影响。

孤独死背后的成因,是日本整个社会结构和文化环境的复杂交织。

而更直接的形成条件,是对日本社会的人情冷漠。

日本人长期以来习惯独居。即便年老了,即便残疾了,他们也习惯独自乘坐地铁,习惯独自去就医,并且默默地处理生活中的一切。正因如此,在日本的地铁中,残疾人自己推着轮椅上地铁的情况并不少见。

这是自立,也是一种温柔的冷漠。

在日本社会,边界感很强。每个人对待别人都很彬彬有礼,在与别人相见时会身着西装革履。然而,他们却把自己残破不堪的一面独自留给自己。

他们生前越是用体面与克制将自己进行伪装,死后所留下的景象通常就越是显得狼藉不堪。而这种狼藉的景象,恰恰就是遗物整理师得以生存的土壤。

清理“死亡气息”的遗物整理师

“当有人独自死去,我的工作就开始了。”

遗物整理师 Miyu 在踏入每家门户之前,会停下脚步。她双手合十,为屋内的死者默默地进行祈祷。那是一个极为简单的动作,仿佛在为一场姗姗来迟的道别开启了序幕。

她记不清自己进入过多少间这样的屋子了。她只知道在去年这一年里,她大概清理了 90 套公寓。

每一个门锁打开的时刻,等待她的并非日常的脏乱。而是一种被长久遗弃的迹象。有时,电视还未关上;有时,榻榻米已经发霉,地板上沾有体液。死亡没有声响,却早已融入到空气中。

夏天通常较为忙碌。那些长时间未被发现的尸体,往往是由于其散发的气味才被邻居察觉到。她如是说道。

每次接到电话,她怀着复杂的心情开始行动。她知晓自己即将得到一笔不少于十万日元(约 5000 元人民币)的收入。然而,她总会情不自禁地思考:“究竟在什么时候,才不会再有这样的人离开呢?”

这是一份以死亡来获取收入的职业。他们的收入是依托于死亡的,然而他们并不希望这样的死亡一直持续着。

大多数从事这份工作的人,并非一开始就有此打算。Miyu 如今 24 岁,性格活泼,说话时常常面带笑容。然而,在那笑容背后,隐藏着一段她不愿多提及的往事。几年前,她的父亲在独自家中突然离世。自那之后,她开始留意那些“无人送别”的死亡情况。

她说:“我只是想帮到死者。”

但遗物整理师的工作,远远不只是“帮”。

这份职业需要的不仅是体力,还需要一种敏锐的判断力。

面对一间空屋,他们需分辨出哪些是垃圾,哪些是死者生前留下的最后生活线索;面对失控情绪,他们要懂得在恰当时机沉默或开口;面对一个已腐败的身体,他们要知晓如何处理残留痕迹,以及如何尽量还原一个“可再次被使用的空间”。

一位清理师表示,所谓的特殊清扫,就是要将沾染在住宅上的怨念全部清除干净。他还说,虽然他们不是僧侣,没有超度亡魂的能力,但至少能够祓除房间里的污秽之气。

很多时候,死亡并非以“结束”这种形式呈现,而是一种“遗留”。比如体液会渗进地板,榻榻米需要进行拆除,墙体需要进行刷洗,空气也需要反复进行净化。当屋子被清理干净后,那些关于“如何死去”的问题,却不会那么迅速地被消除。

除了清理空间,他们的工作还常常卷入人际的纷扰之中。

日本相关规定表明,房屋若曾有人死亡,在未来出租时需标注“事故物件”且下调租金。孤独死会下调一成租金,自杀会下调三成租金,若涉及刑事案件则可能降至一半租金。这就导致一些房东在遇到“非自然死亡”情况时,倾向于尽快清理现场并模糊细节,以避免后续房租受到损失。

遗物整理师弘明碰到过这样的事。一位租户独自生活离世,现场有明显的异常情况,地板大面积出现渗透现象,杂物堆积如山,门口还残留着经过处理的药物包装。然而,房东却一直强调死者是“自然死亡”,并且叮嘱他们“赶紧清理掉,不要留下任何痕迹”。尽管清理公司没有权力去调查死因,但是在这样的情形下,他们也只能默默地配合,“不多问”。

比房东更棘手的情况是,存在一些家属,他们在死者生前就已经失联了很长时间,然而在死者死后却迅速地现身了。

在一次作业里,弘明承担起清理一位孤独离世的富豪房间的任务。工作刚刚结束,死者的三个女儿就抵达了现场,她们纷纷争抢着去翻找屋内的物品。弘明还没来得及把清理出来的物件收走,对方就开始将金饰和手表逐个装袋。

弘明回忆道,他在榻榻米的最底层发现了一张信纸,能够看得出这张信纸是死者亲手所写的,并且上面还沾着体液。他刚把这张信纸捡起来,那位大女儿就上前进行抢夺。他说,那位大女儿以为这是一份遗嘱。然后他没有把信纸给那位大女儿,而是通知了公司,让公司请律师来到现场。

律师到场并打开查看,那张信纸被证实是一封手写遗嘱,依据规定它具有法律效力。死者在信中表明,期望遗产由三人平均分配。未有人提出异议,待东西收拾完毕后,他们便离开了。

这事与我无关,但你不能对东西被人顺走视而不见。弘明称,他的工作职责是让活着的人理解死者。

在让别人理解之前,我需要先进行理解。例如,对于猜测死者想要留下什么这件事,总是会让人产生犹豫。

死者无法言语,屋子里留存的每一个物件,诸如每一封信、一个杯子、一张票根等,或许都承载着他们生前最后的意愿与记忆。而在清理这些东西的过程中,往往需要在时间、空间以及他人意志等多重因素的夹缝中迅速作出抉择——是将其扔掉,还是保留下来。

Miyu 说有时候会先把某些东西留下来,等家属来了再进行询问。但也曾遇到过家属一句话都不说,就把全部东西打包扔掉的情况。她记得有一次清理出一本死者生前自己写的小说手稿,她犹豫了许久,最终将其放在了玄关上,没有扔掉。

她说她不知道这东西是否值钱,或许不值钱。但她就是无法将其扔掉。

这份工作无需感情用事,然而也不能全然断情绝义。你需在收拾这些陌生人留下的碎片之时,既恰到好处地保持距离,又恰到好处地保留些许人味。

清理完一间屋子后,地板进行了换新,屋内的气味逐渐散去,遗物也被妥善归置。几周之后,下一任租客将会搬进来。屋子恢复到了原本的样子,但关于死者的痕迹,也就到此为止了。

这些清理师不会留下任何纪念。他们也不会主动去追问死者过往的事情。他们只是把所有的东西都打包带走,然后默默地离开,就仿佛他们从来没有来过一样。

一些清理师希望能让更多人看到孤独死“最后的世界”。小岛秀夫在日本清理公司 To Do 工作,他将曾经整理过的房间做成了模型。

摄影由 Kosuke Okahara 完成,该摄影作品出自《卫报》。

死亡通常是我们生活里的阴暗部分,有些事情一直被隐藏着,小岛这样说道。不过,他希望人们能够知晓现实情况。

结语

日本人可以毫不避讳地讨论死亡,他们认为死后的世界是很美的。

一位长期居住在日本的中国女士对有界 UnKnown 表示,只有亲身在日本居住过,才能够理解日本人喜欢樱花的原因。因为樱花的花期极为短暂,而崇尚“物哀美学”的日本人对那些昙花一现的事物格外偏爱。他们还喜欢在夏天观赏烟花,尽情享受那短暂的绚烂。

这种“接受终结”的美学观,对日本人的死亡态度产生了潜移默化的塑造作用。它使得日本人不执着于长久,不强求进行抗争,也不害怕死亡。

孤独死者并非无助到无法求救,而是主动选择了悄然离去。他们在没有骚动、没有打扰的情况下,完成了一场契合物哀美学的谢幕。

他们认为死亡并非终结,而是一种能擦去生前污垢的方式。不管生前遭遇了什么,死后的自己都是干净的。

电影《寻梦环游记》中有一句知名台词:“死亡并非终结。”对于日本“孤独死”群体来说,被遗忘似乎是他们对生命所抱有的最后希冀。

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://mjgaz.cn/fenxiang/275464.html