“中山大学极地”号具有重要意义,它是我国高校首艘且国内第三艘拥有极地科考能力的破冰船。2024 年夏天,“极地”号从广州启程前往北冰洋,开启首次极地综合科考。船上的历史学者费晟在对周围环境进行观察和记录的同时,也对科学家的工作进行了观察和记录,在此过程中,他深化了对海洋环境史的思考。

因纽特人雕刻的《北极熊捕猎海豹》作品,是用海象牙来雕刻动物,还用骨头去模拟冰面,这是在 20 世纪的作品。

在此分享一些感受。

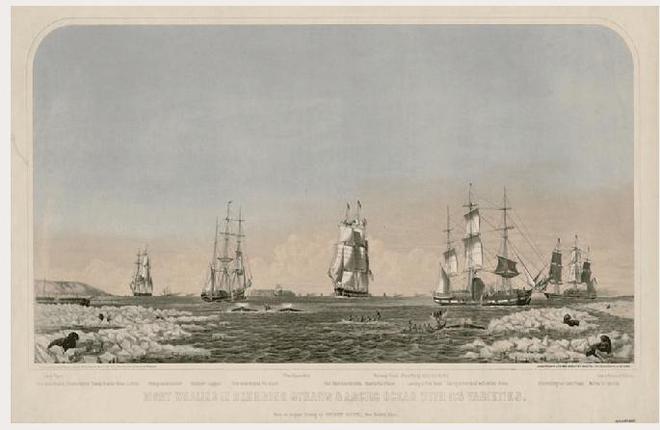

美国捕鲸船位于白令海峡,当时有船员正在捕猎露脊鲸,具体时间不详,图片来源是美国国会图书馆。

观鲸

环境史研究中的衰败论叙事vs.大自然的自我修复能力

8 月 7 日下午一点多的时候,“中山大学极地”号破冰船的北极之旅即将完成鄂霍次克海的航程,即将进入白令海峡。我已经享用过午餐,此时正在二楼会议室里,和一位同行队员一起饮茶闲聊,突然听到广播大声响起,接着传来了船长的声音。

“注意,注意,船舷左前方有鲸鱼,有兴趣的可以去甲板观看。”

我和同伴对视了一会儿,停顿了三秒,接着二话没说就站起身来,像离弦的箭一般冲向船头。破冰船上海员是三班倒的,白天也有休息的人。为了避免扰民,船长不会轻易开启全船广播。此刻出现的鲸鱼肯定很不寻常。

到了二层甲板俯瞰,发现一个庞大身影在水里潜行。它形似扫帚的巨大尾巴上下摇摆,还时不时掀起水花。我们能清楚看到这条鲸鱼的喷水孔不甚规则,脊背是棕土色的。鲸鱼曾一度与船平行前进,与船身相距仅几米。簇拥在船舷边的科考队员们和它相比,就像小学生跟大象并列一样。当它开始背离船舷游走时,船长会调转船头去追踪。大鲸鱼在水面嬉游了至少五六分钟才潜水隐遁,这让所有人都啧啧称奇。它既不害怕破冰船,也没被大呼小叫的看客惊扰。这条鲸鱼喷出的水柱呈 45°角,所以留守校园的海洋动物学家推测这是一头抹香鲸,且看体长已接近成年。

这次观鲸在鄂霍次克海是一次奇遇。资深的船长和水手称这是他们生平第一次遇到如此富有松弛感的鲸鱼。而这只是一连串奇遇的开端。从鄂霍次克海驶入白令海后,我们频繁地与鲸鱼相逢,有时甚至都看不过来,因为船周围鲸鱼喷出的各种形状的水花水雾接连不断。尽管再也没有遇见那种胆子大到敢露出头来伴游的鲸鱼,但是它们显然也没有着急着把自己隐匿起来。

这种场景使我想起新近出版的芭丝谢芭·德穆思的《浮动的海岸:一部白令海峡的环境史》。这本书内容丰富且思想深邃,讲述了自 19 世纪中期起白令海峡两边各种外来人群与当地居民及自然环境互动的故事。这里曾是世界上鲸鱼密度最高的海域之一。每年五六月份之后,这里的弓头鲸群会跨越白令海峡进入北冰洋的波弗特海(靠近阿拉斯加与加拿大)去度过夏天,接着在九十月份开始回游到白令海。从 19 世纪起,由于鲸鱼的这一习性,美国的捕鲸船就等待时机并大肆进行捕猎,目的是获取鲸油和鲸须。

在之前的千百年间,楚科奇人与因纽特人等北极原住民一直保持着捕猎鲸鱼的传统。他们捕杀的鲸鱼数量很少,并且十分讲究时令。正是因为这些原因,并没有导致鲸鱼种群的消亡。19 世纪中叶,资本主义驱动的太平洋高纬度海域捕鲸活动,特别是白令海峡的捕鲸业,使得鲸鱼变得“稀少且狂野”,它们“一看到船只就溜走”。所以美国捕鲸船队在描述这里的鲸鱼时感叹:“曾经慢如蜗牛,如今却来无影去无踪如魂灵。”实际上,近北极的商业捕鲸活动到 20 世纪后半叶才彻底停止。这一活动是美国成长为太平洋帝国的早期驱动力之一,同时也是后起的苏联为全面与美国较量而在太平洋着力的重要点之一。近北极的鲸鱼群因此遭遇了灭顶之灾,而侥幸存活下来的鲸鱼被迫养成了对人类高度警惕的习惯。

美国学者瑞安·琼斯在《灭绝的帝国:俄罗斯人与海洋怪兽》等一系列海洋史论著里讲述了相仿的故事。他着重指出,在进行海洋史研究时,不能忽略藏于水下的流动物体,尤其是动物。这些生命不容易被人观察到,但却将超越民族国家边界的全球化历史串联了起来。将它们的故事简单归入渔业史的范畴是很狭隘的。因为海洋生物本身是地球上海陆间能量流动的关键载体。不管它们有没有商业价值,都能帮助我们窥见人类尽最大努力去触探地球各个角落的历程,其中包括最神秘的边疆——极地。

我身处汪洋大海之中,充分感受到了个体人类的渺小。同时,我也第一次如此直观地体会到了其他生命的顽强和大自然的自我修复能力。在环境史研究中,常能看到一种衰败论的叙事。在这种叙事风格下,人类与自然界其他要素互动的历史往往被描绘成人类大肆破坏或干扰自然环境的历史,而上述两位作者的作品也属于这种情况。事实上,这反映了近代以来绝大部分人类经济活动的生态影响。然而,我们不能低估人类理性的自我反思能力,也不能轻视大自然的韧性。

大约到 1979 年,白令海鲸鱼的命运有了决定性的好转。1979 年,西方发达国家停止在白令海进行工业化捕鲸之后,苏联也正式关闭了这一产业。并且,因为白令海峡处于冷战中两个超级大国斗争的最前沿,所以这一带的海洋,尤其是公海的开发活动,由于高度的政治军事敏感性而一直保持低调。幸存的鲸鱼种群迎来了可休养生息的时代。鲸鱼平均寿命七八十年,活到百岁以上不稀奇。半个世纪后,这里的鲸鱼恢复了活力。在往返穿越白令海峡时,科考队员拍摄的照片与视频记录了抹香鲸、虎鲸、露脊鲸等多种鲸群。环绕破冰船四周频繁出现喷水现象。这一现象一度让人以为进入了一个间歇泉公园。

鲸鱼种群的复兴意义重大,因其是海洋水体中能量最富集的单位。一鲸落便能使万物生长。在白令海,生存着规模更大的可供须鲸类食用的浮游生物,以及能满足齿鲸类需求的其他鱼群或海兽。可以相信,此地夏天湿润凉爽且日照充裕。在这个夏天,从陆地到海洋,都会持续产生能量。这些能量会附着在在陆海之间穿梭的动物身上,并通过它们进行流动传递。这些能量能够支撑起内容丰富的生态体系。白令海峡已经不再是《浮动的海岸》中那遭受严重破坏、满目疮痍的鲸鱼的国度。

白令海峡的美国捕鲸船和正在捕猎露脊鲸的船员,时间不详 图片来源:美国国会图书馆

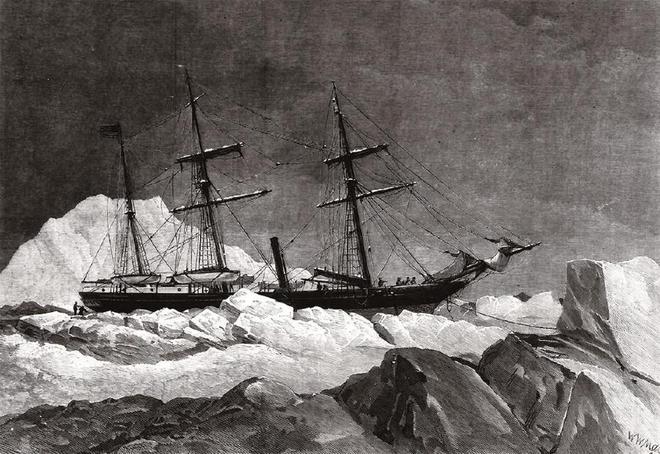

被冻在浮冰上的珍妮特号,W.W.梅,1882年绘 资料图片

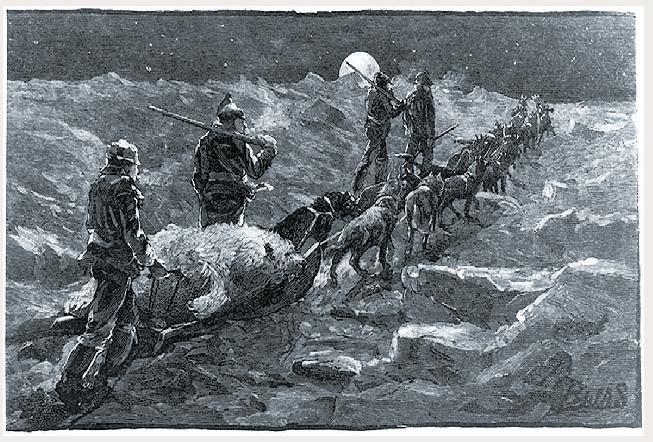

珍妮特号上的队员把随船补给都耗尽了,之后他们冒险去捕猎北极熊来充饥。有一幅名为《猎熊归来》的版画,是在 1884 年出版的,这是相关的资料图片。

防北极熊

人类社会在环境治理领域普遍遭遇的窘局

破冰船穿越白令海峡后不久便进入了北极圈。白令海上原本的蓝天白云迅速消失,天空转为阴云密布的状态,北冰洋的海水看上去乌暗深沉。放眼望去,飞鸟的数量大幅减少,水中的动物更是难以寻觅其踪影。

环境史学者都知道,地球上除核能外的一切能量本质上都来自太阳。然而,若不到极地,就很难真切地感受到这一事实。在极地,海水被冰层大面积覆盖,无法接收到太阳光,也无法吸收辐射热,所以海水中的浮游生物难以生存,进而难以支撑起食物链上更高级的生物。并且,越往高纬度航行,冰区就越广阔无垠。

然而,我低估了北极生物的顽强生命力。破冰船在密集的浮冰中穿行时,我们发现了海象群,它们或匍匐或蹲爬在冰面上。海象虽然身材魁梧,但主要的食物并非鱼类,而是各种软体动物甚至水生植物。这表明它们不仅会在近岸的海滩求生,还会潜入海底淤泥中觅食。照此看来,至少在楚科奇海(靠近俄罗斯),即便在北纬 70°以上的水体当中,也不会是没有生机的。

进入北极冰区后,令人期待的动物除了海象与海豹,还有北极熊。北极熊在北极圈内野生动物中处于顶级掠食者的地位,它的食谱涵盖了从海豹到鱼类甚至植物。这使得北极科考与南极科考面临着截然不同的压力。因为南极不存在猛兽,而在北极,除了突发的气象灾害和冰裂落水的风险外,科考队还需要安排一批队员留守驾驶台瞭望以防熊。大家不确定野生北极熊是否会害怕人类。大家确定北极熊奔跑的速度能够达到每小时 40 至 60 公里。假如北极熊喜欢人肉,那么奔袭冰站是在很短的时间内就可以完成的。

北极冰面较为平坦。实际上,运动的北极熊不容易被障碍物遮挡。然而,当人长时间盯着远方那无垠且碎裂的冰块间隙时,很快双眼就会变得迷离,难以分辨出色泽与冰面相近的北极熊。尤其要命的是,北极的大雾说起来就起来了,飘移速度很快,十几分钟就能从地平线袭来,将破冰船及船边的冰站严严实实地笼罩住。所以,不能排除北极熊会趁着大雾的颜色悄悄靠近。科考队在冰站作业期间一直安置着防熊的铁笼,还有缆绳吊顶。要是有危险,就让队员们钻入铁笼,接着用起重机把铁笼悬起来。另外,船上配备了能发出鞭炮炸鸣声的无人机以及磷光信号弹,这可以说是声光电一体化来驱赶熊。

事实上,在航行途中只是遇到了在浮冰上奔逃的北极熊,科考队下船作业时并未遭遇真正的熊出现。大部分时候,我们防熊瞭望的队员都感到很乏味且疲倦。然而,没有任何人敢提出解散瞭望防熊的队伍,因为谁也不能保证这里绝对安全。

今天的科学研究表明,北极熊不喜欢密集的厚冰区。因为在这样的区域,它们最喜欢吃的海豹很难窜上冰面透气。然而,厚冰区的情况很复杂。当破冰船闯入连片冰区驻泊设立冰站时,我们多次发现,在船身后破开的水道与碎冰中,海豹探出了脑袋。原来,厚厚的海冰并非均质的,海豹完全可以在大块厚冰的夹层中留驻。如果北极熊在远处潜水,接着穿过冰区,接着在船身后水道突然窜出呢?“猎物海豹已经到来,猎手北极熊还会离得远吗?”

在北冰洋中央冰区,这里的生态体系异常单一。大家一方面有着孤寂的感受,另一方面又被一种氛围萦绕着,这种氛围是由动物引发的焦虑。我们明明身傍着对于北极熊来说堪称巨怪的红色破冰船,身上穿着价值不菲的防寒衣装,手中拿着各种先进设备,然而肉体却在寒风中不停地震颤,心灵始终在熊袭的风险中不停发抖。为预防一个低概率的自然风险,我们仍需投入高额防范成本,这是人类社会在许多环境治理领域普遍遭遇的状况。这体现了当今我们对个人权利尤其是生命安危的高度重视,也再次表明大自然变化无常而人类理性存在局限。面对未知的自然,人类做事必须十分审慎。

“海天使”,生活在寒冷海域的冰层之下

“海天使”说明了什么

极地对于气候变化问题的研究价值

1879 年 7 月,美国军舰珍妮特号从旧金山启航。它的目的是探索北极,然而却被困在了北冰洋的浮冰之中,漂流了三年。最终,探险队被迫弃船,开始跋涉前往西伯利亚。在这个过程中,他们损失了包括队长在内的近三分之二的队友,之后才得以脱险。这部 2017 年翻译出版的《冰雪王国:美国军舰珍妮特号的极地远征》描绘了这段惊心动魄的历史。

这是一本能引发多向度思考的书。它昭示了当时的美国正凭借太平洋世界加快崛起。从地理科学角度来看,北冰洋与太平洋是相通的。太平洋的暖水会从白令海峡东岸流入北冰洋,接着低温的北冰洋水又从白令海峡西岸流入太平洋。珍妮特号从北美西海岸进入北极圈确实更为顺流且省力。当时有实力且有兴趣探索北极的多为西北欧国家,所以大部分的探险队都不把白令海峡当作入口。并且,这些国家都在竞相争取率先抵达极点的荣誉。正因如此,美国珍妮特号朝着极点进发的探险就具有更重要的象征意义。另外,我首次得知珍妮特号上有华人,他们是来自广东的厨师和服务员。我之前一直认为进入北冰洋有据可查的第一位华人是另一个广东人,即康有为。在光绪三十四年,也就是 1900 年的时候,康有为带着他的女儿在挪威乘船进入北冰洋进行观光,并且还记录下了对极昼的感受。

《冰雪王国》最引我关注的一个细节是,珍妮特号在 1879 年 9 月进入北极圈后没多久就被冻在浮冰上无法动弹了。这块大浮冰带着船漂流了两年多,到了北纬 77°左右才裂解。同船的一些冰雪研究专家曾提醒我,一般来说 9 月是北冰洋冰最少的时候。我们在 8 月中旬进入北极圈,确实没有很快遭遇浮冰。不考虑在科学导航下主动规避的因素,此时在北纬 70°左右的楚科奇海域,即便有浮冰出现,也不存在一夜之间成片冻结的风险。所以,珍妮特号最大的不幸或许在于它遭遇到了一个更为冷酷的夏季。

在对气候变化问题进行研究时,有一个知名的概念名为“北极放大效应”。其最直观的方面在于,在全球气温呈现上升趋势的大环境下,北极的气温上升速率是全球平均水平的两倍乃至更多。科学研究表明,至少在过去的几十年里,北极地区的温度呈现出急剧上升的态势,北极冰盖(主要是格陵兰冰盖)以及海冰的面积也在快速地减少。气温上升会导致海冰融化,而海冰融化又会使气温进一步上升,二者的关系是螺旋式加剧的。因为海水失去冰雪覆盖后,会吸收更多的太阳辐射热,而吸收更多的太阳辐射热又会进一步加速海冰的融化。这个后果一方面会明显影响全球海平面上升,另一方面也会直接干扰北极生态系统。

北冰洋可能正在加速暖化,这一观点可以从对北冰洋动物的研究中找到重要证据。中国海洋大学的王晓宇博士多次跟我提起倒霉熊的故事。北极熊能够沿着冰面驰骋游荡,所以它可以分布到北极圈内的绝大部分地区。然而,如果海冰融化在短期内加剧,北极熊就有可能来不及逃回稳固的冰层与陆地,而只能随破碎浮冰漂移。如果它未找对方向逃至更靠近大陆的浮冰处,就可能顺着流向不定的浮冰一直远行,直至饿死或者冰块融化殆尽,进而坠入大海。

本次科考中,关于气候变化问题搜获的关键证据之一是浅表水层里的动物。在回程即将再次进入白令海时,科学家们借助垂直网捕捞海水中的生物样品,之后发现了一只成年的若螺类生物个体,它俗称“海天使”。这种生物是一种浮游的软体动物,模样如同透明的蛞蝓。它幼虫时有壳,成年后壳会脱落。接着,它身体两侧会长出一对薄翼,这对薄翼能扑棱(实际上是足)。这只海天使很有活力,在几个小时里,它都像海马那样竖直身体在海水中摇曳。薄翼扇动时,姿态很像童话中的天使降临。王晓宇博士说,这个发现或许再次表明北冰洋在加速太平洋化。这种若螺类生物主要分布在日本海北部到白令海,原本在北冰洋生存较为困难。然而,我们在楚科奇海能够捕获成年若螺,这表明太平洋的海水有可能把太平洋生物带入北冰洋,并且这些生物能够在北冰洋安居生长,这也说明北冰洋的海水环境可能与北太平洋越来越相似。不久之后,垂直网捕捞到一群浮游生物,这些浮游生物会自主发出荧光。它们基本被判定为是原生于太平洋的物种。

说到气候变化与螺类软体动物的关系时,集美大学的李成龙博士给我补了一课。工业革命之后,碳氮排放量在不断增加,这本身就有可能使气候变暖的情况加剧。同时,海水温度上升会导致海水酸化加剧,进而降低海水的文石饱和度,也就是钙元素的饱和度。一旦这个饱和度下降,贝壳类软体动物的外壳就难以生长,它们将会遭遇灭顶之灾。目前看来,北冰洋在未来极有很大可能会成为全球大洋中石饱和度最低的海域。这意味着北极放大效应。所以,极地在气候变化研究方面有着不可替代的价值。

(作者为中山大学历史学系教授)

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://mjgaz.cn/fenxiang/274401.html